健康一口メモ

この健康一口メモは、管内の桶川市・北本市・伊奈町の広報紙に月1回掲載された内容です。

記事については、桶川北本伊奈地区医師会及び北足立歯科医師会の先生方がそれぞれ執筆されています。

※見出しのタイトルをクリック(タップ)すると本文が読めます。

※本文のタイトルをクリックするとPDFファイルが開きダウンロードすれば印刷できます。

令和7年度

2025年8月 スマホ・タブレット・テレビなどの子供達への影響

2025年4月 子どものロコモティブシンドローム(運動器症候群)

令和6年度

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

平成31年度

2026年1月 鉄欠乏性貧血について

【鉄欠乏性貧血って?】人体の各部位に酸素を運ぶのは赤血球です。酸素は赤血球中のヘモグロビンに付いて体内を巡ります。人体には3-5gの鉄がありますがその大部分はヘモグロビンの材料となります。寿命を終えた赤血球内の鉄はリサイクルされ、新しい赤血球の材料となります。ヘモグロビンの材料である鉄が不足すると酸素を運ぶ赤血球が作られなくなり、貧血となります。

【どんな人がなるの?】鉄の摂取量が少ない、鉄の吸収が悪い、出血があり鉄の喪失がある、妊娠中や思春期など体の鉄の需要が増える、などの理由で鉄欠乏となります。月経のある女性の1/3程は鉄欠乏の状態です。特に子宮筋腫など婦人科の疾患のある人で多くみられます。胃潰瘍、胃がん、大腸がんなどの消化管からの出血でも鉄欠乏となります。また、マラソン、ラグビーなど激しい運動を日常的に行なっている人も鉄欠乏となることがあります。【鉄欠乏による症状】疲労感、だるさ、集中力・やる気がない、労作時の動悸・息切れ、爪がそり返る(さじ状爪)、味覚障害などです。ただし、貧血が長期間持続している場合は無症状のこともありますので、症状がなくても検診などで貧血を指摘されたら早めに医療機関を受診するようにしましょう。

【治療】内服あるいは注射の鉄剤で体に鉄を補充します。内服の鉄剤では吐き気、下痢、便秘などの症状が出ることがあります。内服の鉄剤の副作用が問題となる場合は注射剤を使います。鉄剤を服用すると1ヶ月ほどで貧血は改善しますが、そこで治療をやめてしまうとまたすぐに貧血となってしまいます。血液検査でフェリチンという貯蔵鉄の数値を指標にして治療のゴールを決めますが、通常は半年以上の内服継続が必要です。鉄剤の内服で便は黒くなりますが特に心配ありません。鉄を多く含む食品(レバー・小松菜・干し大根等)をビタミンCを多く含む食品(柑橘類等)と一緒に摂取すると鉄の吸収率も高まります。

2025年12月 ヒートショック

お風呂からなかなか出て来ないなと思って、見に行ったら家族が倒れていた。湯船で溺れていた。なんていう話を聞いたことはありませんか。

あまりに急激な温度変化がおこると、血圧が急に上下して、身体がダメージを受けることがあります。これがヒートショックです。

暖かい所から寒い所への移動でも、その逆でもヒートショックは起こります。だから冬の入浴には、注意が必要なのです。

厚着をして、暖かい部屋にいた人が、寒い脱衣所に行き、服を脱ぐと、体が急に冷えます。すると自律神経が働いて、血管が縮こまって、血圧が上がります。しかし、浴槽につかると、今度は熱いお湯で急に体が暖まり、逆に血管がゆるんで広がり、血圧が下がります。65歳以上の高齢者や、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの持病がある人は血圧を正常に保つ機能が低下していることがあり、ヒートショックのリスクが高いと言われています。軽症では、めまいや立ちくらみがみられ、重症では、失神して意識を失ったり、脳卒中や心臓発作を起こすこともあります。

予防策は以下の通りです。

① 温度差を少なくする:

脱衣所を暖める。床にマットを敷く。浴室を暖めておくために、お湯をはる時にシャワーを使ったり、浴槽のふたを開けておいたりする。シャワーやかけ湯で体を暖めてから入浴する。お湯は38-40度位であまり熱くしない。

② タイミングに注意:

比較的寒くない昼に入浴する。浴室が冷えている一番風呂を避ける。食後1時間や飲酒後は血圧が下がりやすいので避ける。睡眠薬など眠くなる薬を飲んだ後は避ける。長湯をせず、10分くらいに。入浴前に飲水を。

③ 万が一に備える:

意識を失っても溺れないように、お湯の量を少なめにする。胸までつかる位に。(発見時はまず、栓を抜き、お湯を捨てる。)入浴前は家族に声をかける。

国の推計では、入浴中の事故で亡くなる人は年間19,000人にもなるとされます。十分な準備をして、入浴してください。

2025年11月 間質性肺炎

間質性肺炎という病気を聞いたことはありますか?美空ひばりさんや八代亜紀さんの訃報で耳にされた方もいるかと思います。一般的にはあまり耳なじみのないこの病気について解説していきたいと思います。

間質性肺炎って何?

人間の肺は酸素と二酸化炭素をやり取りする肺胞という組織がたくさん集まってできています。本来の肺はスポンジのようにとても柔らかい組織です。間質性肺炎は肺胞の壁が厚くなり、ヘチマのたわしのようにカチカチになってしまう病気です。間質性肺炎の中で8~9割を占めるのが特発性肺線維症(IPF)と呼ばれるタイプです。IPFの罹患者数は2000年代の調査で10万人に10人程度とされていましたが、2020年代には27人まで増加傾向にあります。本来肺には傷がつくと修復される機能があります。IPFでは傷がついて修復されることが繰り返される過程で異常が生じて発症すると考えられています。軽症のうちは自覚症状に乏しく、進行すると乾いた咳、動いたときの息苦しさを自覚するようになります。通常は病状が進行していきます。

間質性肺炎の診断は?治療は?

病状や経過の細かい聞き取り、診察に加えてレントゲンやCTで異常が認められると診断がつきます。一部の方にはより細かい情報を得るために、気管支鏡(肺の内視鏡)や手術を行って肺の組織を採取することがあります。長い間間質性肺炎には有効な手立てがなく、診断してもよい治療方法がない時代が長く続いていました。最近になり抗線維化薬という肺の悪化を抑える薬を使えるようになりました。抗線維化薬はなるべく早期に使うことで最大限の効果を発揮するため、早期診断・早期治療が重要です。

どんな時に相談すればよい?

乾いた咳が長く続く、動いたときに息苦しさを感じる、健康診断でレントゲンや胸の音の異常を指摘された時には、「もしかして間質性肺炎ですか?」とかかりつけの先生に相談してみてください。

2025年9月 外反母趾

外反母趾とは足の親指が外側(小指側)に大きく曲がった状態のことを指します。

見た目の変形だけでなく、親指の付け根が出っ張り、靴に当たって痛みを生じます。また、足の裏にもタコができて痛みが出ることもあります。

外反母趾の原因は生まれつきのこともありますが、靴や加齢による変形が原因となることもあります。先の細い靴や、ハイヒールはその一因になります。一般に男性より女性が多いことも知られています。

診断は視診とレントゲンで足の骨の開き具合を測定することによって行います。

治療には保存的治療(運動療法、装具療法)と手術的治療があります。

まずは保存的治療が優先されます。運動療法では足の親指を内側に開くストレッチを行います。手を使っても良いですし、ゴムで輪を作って両方の親指で引っ張りあっても良いです。また、自力で足の指を大きく開く練習をすることも大切です。足でグー、チョキ、パーをしても良いと思います。装具療法では足の形(縦アーチ、横アーチ)を整える足底板を作成します。外反母趾と言っても、親指が外側に曲がるのではなく、足の形がつぶれて広がった結果親指が外側に曲がったように見えることもあります。このような場合には親指を開くだけでなく、靴で足の中程を締めて足の形を整えることも大切です。

保存的治療で症状が良くならない場合には手術的治療を検討します。手術的治療の良いところは、保存的治療よりも変形をしっかり矯正することができることです。手術は足の骨を切って形を整えますが、どの骨をどこで切るかは変形の程度によります。

外反母趾に悩まれている方は非常に多くいらっしゃいます。ただ症状がそれほど強くない場合、自己判断でサポーターを購入されて対応されている方も少なくないようです。間違った装具、サポーターはかえって症状を悪化させてしまうこともあるため、気になった場合には一度整形外科医に相談することをお勧めします。

2025年8月 スマホ・タブレット・テレビなどの子供達への影響

液晶から発するブルーライトについては過去に特集がありました。今回はデジタル機器を利用することでの子供達の心への影響についてお話しします。

一昔前のクリニック待合室では子供達が大声を出しながら走り回ったり、お母さんの膝に抱っこされて絵本を読んでもらったりしている光景が見られました。現在の待合室は、大多数の子供達がとても静かに順番を待っています。子供はスマホやタブレットなどに夢中になっているようです。診察の場面でスマホを取り上げられると、素直にあきらめる子供が多いのですが、切れたり大泣きする子供もいます。

一方的なメディア漬けの影響として、お母さんの話しかけが激減する、テレビの日本語とお母さんの日本語は違うので発語の時期が遅くなる、発音発声が不明瞭、人の目を見て話さない、落ち着きがない、姿勢態度がふらつく、駄々をこねたりかんしゃくをおこしやすい、自分の考えがなくなり受け身の姿勢を助長、などがあげられます。しかし、大多数の研究では、大きな影響はないとしています。

動画プログラムの中には、子供の発達を促進するものもありますが、乳幼児は健全な脳発達と適正な社会性、情緒、認知発達のために親と触れ合うことが必要です。青少年は十分な睡眠時間、身体活動、そしてメディアを使用しない時間が必要であることも明らかになっています。単に利用を制限するのではなく、親子間でメディアの内容や使用時間をきちんと決め、睡眠、身体運動、親子間の交流時間を取るようにしましょう。

子供の機嫌やタイミングもあるとは思いますが、スマホを取り上げられて大泣きする場面を見ると親子間でのルールの確認はとても重要であると考えます。

2025年7月 胃カメラとバリウム どっちがいいの?

健康診断や検査で胃カメラやバリウム検査をすすめられたことがある方も多いのではないでしょうか。どちらも食道・胃・十二指腸の病気を見つけるための検査ですが、どちらがおすすめか、結論から先にお伝えしますと胃カメラです。

胃カメラのほうがなぜ良いのか?

一番の理由はシンプルに早期がんの検出率がバリウム検査と比べて高いことにあります。

バリウムは影を見ているため質的診断が難しく、その点胃カメラは高画質のカメラで直接表面の構造を見ることが出来るため、微細な異常に気づくことが出来ます。加えて、胃カメラには光の色調を変える機能があり、短い波長の青い光にすることで粘膜表層(ねんまくひょうそう)の毛細血管(もうさいけっかん)が強調され腫瘍(しゅよう)かどうかの評価をすることも出来ます。怪しいと判断した場合にはその場で組織を取り、確定診断までつけることが出来ます。

また、偶発症(ぐうはつしょう)のトラブルが少ない点も胃カメラの良い点です。

バリウム検査では放射線被曝(ほうしゃせんひばく)があること、バリウムが腸管に残ることで腸閉塞(ちょうへいそく)や虫垂炎(ちゅうすいえん)を引き起こすことがあります。他にもバリウムが肺に入ってしまう誤嚥(ごえん)や、検査時の体位変換(たいいへんかん)による転倒などもあります。

胃カメラの場合には接触による出血などもありますが、大出血に至ることはまずありません。オエっとすることもありますが、鼻から胃カメラをいれることで嘔吐反射(おうとはんしゃ)を軽減できたり、また、鎮静剤を併用することで眠っている間に受けることもできます。

どちらがオススメ?

結論として、詳しく調べるためには胃カメラのほうが優れています。

胃の健康を守るためには、定期的な検査が大切です。どちらの検査も大事ですが、より詳しく調べたい方は、ぜひ胃カメラを検討してみてください。

2025年6月 目薬の使い方

皆さんの目を守り、お薬の効果を充分に発揮するため、目薬を上手に使いましょう。

【目薬1本は何日でなくなるか?】

目薬の一本当たりの量をご存じですか?医療機関で処方する目薬の多くは1本当たり5mlです。(市販の目薬には大容量のものもありますが今回の説明では除外します)

目薬1滴の量は約0.05mlのため1本の容量は100滴分に相当します。

例えば1日2回両眼に目薬を点眼すると25日分、1日4回両眼に点眼すると12.5日分になります。

目の表面に保持できる点眼量は約0.03ml程度なので1回の点眼には1滴で十分です。実際には何滴もさしてしまう方もいるでしょう。

しかし多く点眼しても目に入らずあふれてしまうだけです。

また数種類の点眼をする場合は、少なくとも5分程度の間隔をあけて下さい。点眼間隔が短いと先に点眼した液が、後に点眼した液に洗い流されてしまいます。さらに1日の点眼回数にも注意して下さい。回数が少ないと薬の働きが弱まり、多すぎると治療効果は変わらないのに副作用がおきることがあります。

【目薬の使用期限は?】

目薬の容器に記載されている使用期限は、未開封の状態で適切な保管を行った場合の期限です。開封後の使用期限は、使用方法・保管方法を守り約1か月を目安にして下さい。

ただし開封後1か月以内でも目薬に変色、濁りなど異常があった場合は使用を中止してすみやかに医師や薬剤師に相談して下さい。

保管方法は薬の種類により常温・冷所・遮光など異なるため確認して下さい。

【目薬のさし方】

① まず手を洗って清潔にしましょう。

② 顔を真上に向け、目薬を持っていない手で下まぶたを軽く引き下げます。

③ 目薬の容器の先端がまつげやまぶたに触れないように気をつけて目にさします。

④ 目薬をさした後は、まばたきをせず、1分程度軽く目頭を押さえ目を閉じて下さい。そのあと目のまわりについた余分な液をティッシュ等でふきとって下さい。

2025年4月 子どものロコモティブシンドローム(運動器症候群)

近年、片足立ちができない。しゃがみ込みができない。両手が上がりにくい。そんな子どもたちが少なくないことが明らかになってきている。

最近、我が国の児童生徒が抱える運動器の問題点として、過度な運動や偏ったスポーツ習慣による運動器の傷害と、運動不足や食生活の乱れから生じる運動器機能不全(不調)という二極化傾向が見られる。

運動器機能不全(不調)とは、成長期の子どもで、体幹や四肢の運動器機能が低下している状態のことをいい、姿勢や歩容状態が悪く、四肢の関節可動域の低下・バランスの低下・筋力の低下等が見られ、日常生活・学校生活でスポーツ外傷・障害をひき起こしやすい状態をいう。

このような子どもの成長期における運動器疾患・障害・外傷及び運動器機能不全(不調)などが原因で日常生活に支障をきたしている状態、または支障をきたすリスクが高い状態を子どものロコモティブシンドローム(「子どものロコモ」と称する)といい、現在この子どものロコモの増加が問題となっていて運動器検診が小中学校で開始されている。

学校での運動器検診の時、脊柱側弯症を中心に、家庭での運動器の調査票も参考にして、子どものロコモティブシンドロームのチェックをしている。チェック方法は、子どもの背中を見て、まっすぐか確認する。次に、両手指を屈伸して、両手が屈伸出来るかみる。次に、両手を伸ばし前かがみになり、背中の異常がないか、側弯症のチェックをする。体を前屈して床に両手がつくか体のかたさを確認する。次に、しゃがみ込みをして膝の屈曲をみる。その時に、後ろにひっくり返らないかみる。以上子どもの運動器検診をチェックし、正常異常の有無を確認する。

異常が認められた場合は整形外科を中心に診察し、その予防や治療も行われている。特に側弯症は早い時期に発見し、治療が重要である。運動器検診は、管内では平成24年4月より開始された。

2025年3月 プール熱について

プール熱は咽頭結膜熱(いんとうけつまくねつ)の俗称です。急な発熱、のどの痛み、目の充血、目やになどの症状があります。プールでの接触やタオル使い回しなどで感染します。感染力が非常に強いのでインフルエンザなどと同様に出席停止となる感染症です。

現在ではプールの塩素濃度の管理 、タオルの使い回し禁止、平成生まれの人は知らないでしょうが、水泳前に目を洗うためのU字型の上向き蛇口の撤去などでプールでの感染は少なくなったようです。六月から八月に流行していましたが、現在は一年中流行しているとの調査結果が出ています。

プール熱はアデノウイルスが引き起こす風邪の一つです。アデノウイルスには五十種類以上のタイプがあります。そのため一度かかっても複数回の感染を繰り返します。感染好発部位は、のど、目、腸、肺といわれており、部位によって「のどが痛い」「目やに」「下痢」「咳」など多彩な症状を引き起こします。プール熱以外では、目の症状単独であれば流行性角結膜炎(りゅうこうせいかくけつまくえん)、消化器症状であれば胃腸炎などと診断されます。

アデノウイルス感染症は大人にもみられます。大人の場合は法律上の勤務停止はありませんが、職場に感染を持ち込む可能性が大きいので自主的な休業が必要となります。一般的には子供の感染症に大人がかかるとより重症になります。

日本ではあまり分離されていませんが、アメリカではアデノウイルス7型14型が重症呼吸器感染症を引き起こすとの報告があります。大人の感染例もあり、コロナ、インフルエンザと並んで慎重な対応が必要とされています。

自分は健康と思っている方も、日頃からの健康管理や感染からの防衛行動を心がけて下さい。

2025年2月 妊婦歯科健診

【妊婦歯科健診の実態、重要性】

各市町村の努力で行われている妊婦歯科健診ですが、現状受診率がかなり低くなっています。妊娠中は、女性ホルモンの急激な増加による口腔環境の変化や、「つわり」による食べ物の好みの変化、歯磨きの困難などによって、むし歯や歯周病になりやすくなっています。

しかし、妊婦さんは身体のほうが大変で、口腔内の健康まで目を向けることは難しく、初期症状に気づきにくいことも多いです。妊娠中の歯周病は、早産や低体重出産のリスクを高めることがわかっているため、妊婦健診を受け早期発見することが必要です。受診する時期については、「つわり」がおさまる妊娠4〜5ヶ月頃の比較的体調の安定した妊娠中期に必要な歯科治療を行うことをおすすめします。

【歯科医院でお伝えできる大切な事】

歯科医院ではママの口腔ケアだけではなく、生まれてくる赤ちゃんのためになる情報も多くお伝えすることができます。例えば、どうやったらむし歯のない子に育てられるのか?他には、最近問題となっている口腔機能発達不全症という病態についてです。

食べ物を上手にかんだり飲み込む事ができない。お話しする時にうまく発音できない、お口が常に開いているなどの症状があります。

ママの口腔ケアをしながら、生まれてくる赤ちゃんのための正しい知識を身に付けるためにも妊婦健診の受診をおすすめします。お口のことでお悩み事、不明点がありましたらなんでもご相談ください。

(北足立歯科医師会)

2025年1月 低温熱傷(低温やけど)とは?

Ⅰ.“やけど”は どんなケガ?

やけどは医学用語(いがくようご)で熱傷(ねっしょう)といい、ヒフや粘膜(ねんまく)が主に熱(ねつ)で傷害(しょうがい)されたケガです。やけどの重症度(じゅうしょうど)は温度と接触(せっしょく)時間(じかん)によって決まります。高い温度、長時間(ちょうじかん)の接触ほど、深く重症(じゅうしょう)になります。熱が高温なら短時間の接触でやけどになりますが、短時間の接触では問題にならない44℃~50℃程度でも長時間 接触しているとやけどになり、これを低温熱傷(ていおんねっしょう)といいます。

Ⅱ.“低温熱傷(ていおんねっしょう)”の原因は?

低温熱傷の原因は、湯たんぽや電気あんか、電気毛布、使い捨てカイロなどによるものが多い印象です。下腿(かたい)(膝から下)や足に多くみられ、寝ている時や体が動かせない時にケガをすることが多いです。

Ⅲ.“低温熱傷(ていおんねっしょう)”の症状(しょうじょう)は?

やけどは浅い方から深い方へ、Ⅰ度(赤くなりヒリヒリする)、Ⅱ度(水ぶくれやただれ・出血(しゅっけつ)があり、痛い)、Ⅲ度(白っぽく、硬(かた)く、痛みがない)と重症度(じゅうしょうど)が分けられます。気がつかずに長時間熱に接してしまうため、低温熱傷は深いやけど、Ⅲ度となりやすいです。痛みを感じる神経(しんけい)が熱で傷害(しょうがい)されると、深いのに痛みがなくなります。痛くないからと、軽く考えないようにしましょう。

Ⅲ.“低温熱傷”になったら?

なるべく早く医療(いりょう)機関(きかん)で診察(しんさつ)を受けることをおすすめします。重症ではなくても、正しく管理できないとキズが化膿(かのう)することがあります。診察までは、石けんやボディソープの泡(あわ)できれいに洗い、水道の流水で十分にすすぎ、清潔(せいけつ)なガーゼなどで保護(ほご)しましょう。小さな低温熱傷でも、何ヶ月も治らないことや、手術になることも珍(めずら)しくありません。こじらせる前に皮膚科や形成外科の専門医を受診(じゅしん)しましょう。

Ⅳ.“低温熱傷”を防(ふせ)ぐには?

同じ体の部位を、暖房(だんぼう)器具(きぐ)に長時間触れないようにしましょう。寝る前に湯たんぽは布団から出す、電気製品は電源(でんげん)を切るなどしましょう。

2024年12月 「健康診断と健診結果の見方(肝臓)」

「健康診断と健診結果の見方(肝臓)」

健診の中の血液検査の項目に、GOT(AST)、GPT(ALT)、γGTPというものがあるのをご存知ですか。肝臓の調子を表す代表的なもので、昔はGOT、GPTでしたが、今はAST、ALTを用いることが多いです。

AST(アスパラギン酸トランスアミナーゼ):心臓、肝臓、骨格筋、腎臓に大量に存在するミトコンドリア酵素で、これらが壊れると血液の中に出てくる。

ALT(アラニントランスアミナーゼ):細胞の中にある酵素で大部分が肝臓の中にあり、壊れると血液の中に出てくる。

γGTP:γグルタミルトランスペプチターゼ:肝臓で作られる消化液である胆汁の流れが悪い時にあがることが多い。

健診ではAST、ALTの正常値は30までに統一されています。30を超えると何か病気があるかもしれないから、病院に行きましょう、ということです。お酒の飲みすぎ、太り過ぎによる脂肪肝、薬によるもの、心臓の病気、ウィルスによるもの、その他いろいろな原因で上昇します。肝臓の病気に関する血液検査はこれらだけではないので、追加の血液検査をしたり、腹部エコー(超音波検査)などの画像診断をしたりすると良いと思います。

AST、ALTの値がすごく高い場合は、確かに大変な病気のことが多いです。しかし、少ししか高くないから大丈夫というわけではありません。重症の病気が隠れていることがあります。特に少しだけ高いのが、何年も続いている人は要注意です。アルコールや肥満、糖尿病などの病気に伴う脂肪肝はいろいろな治療で治ります。しかし、長い間ほっておくと肝硬変になり、そうなると元には戻りません。

AST,ALTが高い場合、もう一つ忘れていけないのは肝炎のことです。C型肝炎は現在ほぼ100%治りますし、B型肝炎は早く治療すれば悪くならないで済みます。全国調査の試算から考えると、皆さんのお住まいの地域では約1000人が、ウィルスを持っているのに検査を受けず気づいていないことになります。まだ検査を受けたことがない方はぜひ受けて下さい。

2024年11月 『ドライアイの最近の話題』

【ドライアイについて】

「涙」は目の乾燥を守ったり、酸素や栄養を与えたり、表面の汚れを洗い流したり、視力を安定させるなどの大事な働きがあります。涙の量が不足し、涙の質のバランスが崩れることにより涙が目の表面にまんべんなく行きわたらなくなると様々な症状を引き起こします。これが「ドライアイ」です。目が乾く、目がかすむ、目が疲れる、目がゴロゴロするなどの症状をおこし、生活の質を悪くする慢性の病気です。原因は加齢、スマートフォンやパソコン、エアコン、コンタクトレンズの使用などがありますが、これらによって涙が蒸発しやすくなり、目の表面に傷を生じることもあります。

ドライアイの患者さんは増えており身近な病気となっていますが、最近は別の原因が話題となっています。

【マイボーム腺機能不全】

まぶたの裏側に油を分泌しているマイボーム腺という場所があります。さらにまつ毛の生え際より少し内側に小さい点が並んでいます。そこが油の出口で適度に油が分泌される仕組みです。この油が非常に大事で、涙の表面に油膜をはり水分の蒸発を防ぐ役割があります。人間は瞬きをするたびに涙や油がでるようになっていますが、両方のバランスが崩れるとドライアイが生じます。この油の分泌が悪くなっている状態を「マイボーム腺機能不全」といいます。

【日常生活での予防】

マイボーム腺機能不全は加齢にともない生じやすくなりますが、脂質の多い食事、コンタクトレンズ使用の方、アイメイクをする方に起こりやすいといわれています。ご自身での改善法はまぶたのまわりを清潔にし、まぶたを蒸しタオルや市販の温熱効果のあるアイマスクなどで温めると油の分泌が改善し、涙が蒸発しづらくなります。

ドライアイの治療のため点眼治療を行うことも大事ですが、このマイボーム腺のお手入れをしてドライアイ対策を日頃から取り入れてみて下さい。

2024年9月 運動不足と胃腸障害

「運動を始めたら胃腸の調子が良くなった」という経験のある方は多いのではないでしょうか?運動不足と胃腸の不調の関係について専門家による診療ガイドラインを参考にまとめてみました。

1.内視鏡検査が正常なのに胃の症状が治らない〜機能性ディスペプシア(FD)〜

内視鏡検査で異常がないのに胃の不調が続くのが機能性ディスペプシア(FD)です。胃の知覚過敏や運動異常が原因とされています。FDは運動不足と関連しています。難治性のFDの患者さんはそうでない患者さんよりもさらに運動不足の傾向があります。運動をすればFDがよくなるという明確な根拠はまだありませんが、FDには不規則な睡眠やストレスも関わっており、それらは運動で改善することもわかっているため、運動の効果は期待できそうです。

1.内視鏡検査では正常なのに腸の症状が治らない〜過敏性腸症候群(IBS)〜

同じく検査は正常なのに腹痛や腹部膨満感を伴う便秘・下痢など腸の症状が続くのが過敏性腸症候群(IBS)です。IBSに運動療法は有用であり、適度なヨガ、ウォーキング、エアロビクスなどの運動は治療効果があります。

1.慢性便秘症〜排便困難感、残便感〜

体を動かすことの少ない人ほど便秘になりやすい傾向があります。また、野菜・豆類・きのこ類などの食物繊維は便秘の治療に有効ですが、身体活動性の低い人はその効果が低いとも言われています。

1.逆流性食道炎、胃食道逆流症〜しつこい胸やけ〜

週1回以上の適度な運動(30分以上のジョギングなど)で胃食道逆流症の発症リスクは下がります。一方、筋力トレーニングなどの激しい運動では胃酸の逆流が増えることも報告されています。胸やけなどの症状が気になるときは軽い運動を中心にした方がよさそうです。運動は大腸がんをはじめとしたがんの予防にもなります。「息がはずみ、汗をかく程度の運動を毎週60分行うこと」という厚労省の提言を参考に運動を心がけましょう。

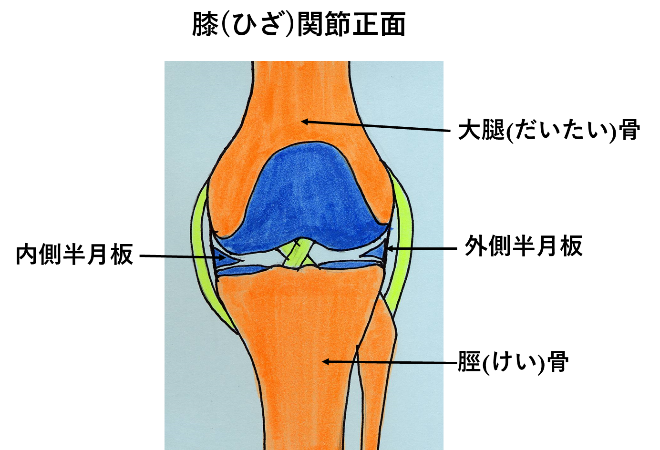

2024年8月 膝(ひざ)関節半月板損傷

病態

膝(ひざ)関節は大腿(だいたい)骨、脛(けい)骨、膝蓋(しつがい)骨という骨でできています。この大腿骨と脛骨のあいだにある三日月型をした軟骨の板が半月板です。内側と外側にあり、大腿骨から脛骨へかかる体重をやわらげるクッションの役目をしています。膝関節に体重がかかった状態で膝関節にねじれが加わると半月板が損傷することがあります。スポーツやけがによって損傷が生じる場合と、加齢に伴い半月板が弱くなり日常生活動作などで損傷する場合もあります。10歳以下の小児の半月板損傷は、通常よりも大きくて厚い半月板(円板状半月板)の損傷によるものがあります。

症状

損傷した半月板の部分に痛みと腫れがあり、膝が動きにくくなります。痛みは階段の上り下りやしゃがみ込みによって生じることがよくあります。膝に水がたまったり、急に膝が曲がらないあるいは伸びないようになる(ロッキング)こともあります。

診断

半月板損傷を疑った場合、画像の検査をします。レントゲン写真では骨の変化を見ます。半月板はレントゲン写真では写らないのでMRI検査を行います。

治療

症状が軽い場合、保存療法を行います。損傷してすぐの場合は、安静や挙上、アイシングなどを行います。装具やギプスによる固定、松葉杖によってあまり体重をかけないようにすることもあります。痛みに応じて消炎鎮痛薬のはり薬、飲み薬を使用します。症状が軽快してくれば、筋力訓練や可動域訓練(動かす練習)を行います。

症状が重い場合、動きが極端に制限されている場合、保存療法でも症状が軽快しない場合、手術を行います。手術は全身麻酔あるいは腰から下半身の局所麻酔を行い、関節鏡というカメラを膝関節に入れて半月板を観察します。半月板が断裂している場合は、断裂した部分を切り取る切除術か、断裂した部分を縫い合わせる縫合術を行います。術後のリハビリテーションの期間は手術法によってことなります。

2024年7月 ダニ刺傷について

毎年、5月連休が終わると、虫さされ(刺虫症)の患者さんが現れ始めますが、今年は、4月より早くも、何かの虫に刺されて、痒みを訴えてみえる患者さんが多くみられる様な気がします。イエダニやトリサシダニなどによる被害も、刺されている場面をまず見ることが出来ません。ネズミやスズメなどの巣から出てきて、人が寝ている間に衣類のすき間に入り込むようで、体幹や四肢に「紅色(こうしょく)丘疹(きゅうしん)」が認められることが多いです。刺された(触れた)直後から1時間以内に痒みが出現し、搔(か)きまくって、市販薬をつけた後、医院(皮膚科)を受診される事になると思います。虫と言えば夏と思われがちですが、そうとは限りません。現在、日本では、高齢者だけでなく、若者もベッドを使用する事が多いと思われますが、皆さん、掃除をしていますか?マットレスの下に、ダニ予防パットを敷いたり、寝具類を日光に当てる事が必要だと思われます。刺された後の皮膚反応自体に個人差があることや、同じ部屋で生活していても刺されない人もいることから、家庭内に同じ症状の人がいなくても、刺虫症を否定する根拠にはなりません。ペットからの感染やベッド上に置くたくさんのぬいぐるみ(マスコット)などの管理に気をつけて頂きたいと思います。治療は、症状(主に痒み)に個人差がありますが、抗ヒスタミン剤やステロイド剤の外用薬、抗アレルギー剤の内服が使われます。マダニ刺症では、患者の体に虫がついて来院されるものですが、ツツガムシ病、日本紅斑(こうはん)熱(ねつ)なども知られていて、田畑や庭木や草花に触れる機会が多い方々には、たかが虫さされといっても油断できません。痒みの軽いうちに、治療を開始し、「痒疹(ようしん)」にならない様に、皮膚科を受診される事をおすすめします。

2024年6月 本当は怖い骨粗鬆症の話

「骨粗鬆症」と聞くと皆さんはどのような印象を持ちますか?「お年寄りの病気」、「女性がなる病気」、「背が低くなる」など、人によってイメージはまちまちだと思いますが、「生命予後に関わる重大な病気」と考える方はあまりいないのではないでしょうか?もちろん骨粗鬆症で直接亡くなることはまずありませんが、それによって起こる状態によっては「生活の質」、「生命予後」が大きく変化してしまうのです。

骨粗鬆症が大きく関係する骨折が4つあります。症状としては1)腰曲がり、身長低下2)股関節の骨折、3)肩の骨折、4)手首の骨折です。それぞれ転倒で起こることが多いのですが、1)は重いものを持って起こることもあれば、いつの間にか進行していることもあります。これらの問題点は、それぞれが生活の質を大きく落としてしまう可能性があることです。背骨が曲ると前屈みになり転倒しやすくなりますし、また逆流性食道炎という胃腸の病気にもなりやすくなります。股関節の骨折では歩行能力が落ちてしまい、活動範囲が狭くなりますし、肩の骨折では衣類の脱ぎ着やトイレ動作にも支障が出てしまいます。また、手首の骨折は握力の低下を起こしてしまいます。それぞれ、短期的には命に関わらないと思うかもしれませんが、生活の質が落ちることは結果として寿命を縮めてしまうことに繋がります。

現在はたくさんの薬が開発され、以前では望めなかった成果が出るようになっています。でも、本当は薬で骨粗鬆症を治すのではなく、骨粗鬆症を未然に防ぎ、ひどい骨粗鬆症を起こさないことが大切です。日本人の寿命が伸びている中、骨粗鬆症を完全に無くすことはできませんが、骨粗鬆症への進行を遅らせることにより、健康で楽しい人生を送る一助になることは間違いありません。高齢者だけでなく、比較的若い女性や男性でも起こっていることがありますので、ご自身の骨密度に関心を持っていただくと良いと思います。

2024年4月 危険ないびきについて

いびきは睡眠中に落ち込んだ舌で空気の通り道が塞がれ、狭くなった箇所の空気の出入りで周囲の組織が震える事で生じます。

いびきには比較的安全な「単純いびき症」と、命に関わる危険のある「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」、これら二つの中間状態である「上気道抵抗症候群」があります。

単純いびき症ではいびきをかいても熟眠でき、寝起きも良く、あまり問題ありません。

睡眠時無呼吸症候群では常時大きないびきをかき、呼吸がしばらく止まり、その後またいびきが再開します。

上気道抵抗症候群では無呼吸こそ伴わないものの、空気の通り道の狭さで呼吸がしづらくなるため、激しいいびきとともに睡眠の質が低下し、日中の強い眠気や集中力の低下など、睡眠時無呼吸症候群と同様の症状が現れます。

睡眠時無呼吸症候群では無呼吸になっている間の窒息状態と、いびきをかいている間の低呼吸とによって睡眠中は低酸素状態になります。この状態が一晩中かつ連日続くため、体の負担は相当なものです。この負荷によって高血圧や糖尿病などの生活習慣病となり、脳卒中や心血管系疾患を引き起こすリスクが上がります。

強いいびきが続いている状態は、一緒に寝ているパートナーにとっても危険な場合があります。睡眠時無呼吸症候群のいびきは毎日続くため、一緒に寝ているパートナーは慢性的な寝不足に陥る傾向があります。この慢性的な睡眠の質の低下は、生活習慣病の発症やうつ、認知症といった精神疾患、慢性頭痛、その他にも日中の眠気や集中力・作業効率の低下、といった悪影響を招きます。

「自分は大丈夫」「所詮ただのいびき」こう思われる方も少なくないと思いますが、いびきの程度や、どの程度身体への影響が出ているかはきちんと調べてみないとわかりません。他者にいびきを指摘されたような方は安易に自己判断せずに、まずは相談しやすいお近くの先生に一度相談してみる事をおすすめします。

2024年3月 CKD(慢性腎臓病)

腎臓は老廃物や毒素を尿から体の外に出すという大切な働きをしていますが、この他にも血圧の調節や骨を丈夫にする、貧血にならないようにするといった役割ももっています。

CKDは腎臓の働きがゆっくりと悪くなる病気を指し、慢性腎臓病ともいいます。いったん腎臓の働き(機能)が悪くなると元には戻らず、また、悪くなっても本来の機能の10%くらいに落ちてしまうまでは症状がほとんどないため気づかれにくいという特徴もあります。腎機能が10%以下になると全身がむくんだり、だるくなったり血圧が高くなるなどの症状があらわれて命の危険にもつながります。

現在はこのような腎不全になっても「透析」という人工腎臓のような装置を使うことができるので命の危険はありません。しかし、血液透析の場合、1回4時間、週3回の治療を一生受けなければいけません。これは本人にとっては大きな負担です。またその手前の段階のCKDでも心臓に悪い影響を与えてしまいます。

全世界で慢性腎臓病が増えており、今後も増えることがわかったことから2002年にCKDという言葉が作られました。CKDは慢性腎臓病の英語の略語ですが、こちらの方が覚えやすいというわけです。我が国でもCKDという言葉がよく聞かれるようになりました。特に透析治療は医療費がとてもかかるため国が本気になって対策に乗り出しています。

CKDは尿検査でタンパクが検出されるか、血液検査で腎臓の働きが落ちていないかを調べることで診断されます。日本では成人の7人に1人がCKDと言われています。そのほとんどが軽症ですがなるべく早く治療を始めることが将来の腎機能悪化予防の唯一の方法です。ちなみにCKDの原因の代表的なものが糖尿病で、高血圧によるものも増加しています。検診などで指摘された場合には決して放置せずなるべく早くかかりつけ医に相談することを強くお勧めします。CKDという言葉、覚えおいてください!

2024年1月 子供の視機能障害

人の視機能は3歳頃までに急速に発達して6〜8歳頃に完成し、生涯の視力が決まります。

生まれたばかりの時の視力は光覚弁(光がわかる程度)、生後3か月頃で0.05、1歳で0.2、2歳で0.4、6歳までに1.0程度に到達します。通常の視力検査では、正常に発達している子どもであっても3歳0か月では約半数しか1.0の視力に達せず、5歳でようやく8割の子どもが1.0の視力に達するとされています。そこで3歳児健診では0.5以上を正常範囲とされています。

外の世界の情報は外からの光として眼球の中の網膜で感じて視神経から脳の中を通って後頭葉という脳の後ろの部分で視覚情報として受けとることができます。

この場でご紹介するのは子どもの視機能障害として多い「屈折異常弱視」です。

屈折異常弱視とは主に遠視や乱視が原因で網膜にピントが合わず、後頭葉がピントが合った視覚情報を得られないために視機能の発達が妨げられてしまうことによって起こります。8歳までに発見できず治療を受けられずにいると一生1.0の視力を得ることができないため早期発見が重要視されています。一般的には3歳児健診の視力検査や屈折検査で発見されることが多く、それを逃すと就学時健診や小学校での視力検査を受けるまで見つけることができません。3歳児健診での検査は、従来は家庭での視力検査のみで判定され屈折異常弱視が見逃されることが問題ではありましたが、近年は「フォトスクリーナー」という器械を使用することにより、他覚的に検査出来るようになり屈折異常の見逃しが減り早期発見に大変役に立っています。国からの補助金も下りることになり「フォトスクリーナー」を導入する自治体が増えています。

治療として眼鏡をかけることとなりますが、眼科を受診して検査を受けることで本人に合った眼鏡を作ることが出来ます。視力の改善に左右差がある場合は見える眼をアイパッチなどで隠して、見えない眼で見させる「健眼遮閉」という治療が必要になる場合もあります。

2023年12月 爪白癬(つめはくせん)について

爪を見たときに白く濁っていたり厚く脆(もろ)く変形してきているようなら爪(つめ)白癬(はくせん)の可能性が高いでしょう。

カビ(真菌)の一種、白癬菌感染による疾患で、爪(つめ)病変部(びょうへんぶ)の組織を鏡検もしくは培養し確定診断されます。日常的に爪が蒸れた環境下におかれていたり、靴による圧迫等で慢性的に外傷を受けている状態が発症の契機につながります。足(あし)白癬(はくせん)から続発するケースも多く、一度感染すれば難治であるためできるだけ早期に治しきることが肝要です。

治療としては数年前に従来の薬剤より効果の高い内服薬がでました。他薬剤との併用も問題なく、副作用も少なくなっている印象があります。ただ感染から長期間経過し重症化してしまうと完治しづらくなってしまいます。

類似の症状を呈する疾患に爪カンジダ症があり正しく診断されないとカビの薬には白癬菌しか効かないものもあるので注意が必要です。また誤診されやすい疾患として感染とは別の原因で生じる、爪甲鉤弯症(そうこうこうわんしょう)、乾癬(かんせん)、苔癬(たいせん)といったものが挙げられます。

ほぼ自覚症の無い爪(つめ)白癬(はくせん)は、重度になるまで放置されやすい病気ですが、爪を見ておかしいと感じたら、手遅れになる前にすぐ専門医へかかることをお勧めします。

2023年11月 甲状腺の異常について

甲状腺は首の前面・喉仏(のどほとけ)の下にある蝶のような形をした臓器で、体の新陳代謝を促進している重要な二種類の甲状腺ホルモン(T4とT3)を分泌しています。甲状腺の病気にはそのホルモンの分泌(ぶんぴつ)異常(いじょう)と腫瘍性(しゅようせい)疾患(しっかん)があります。ホルモンの産生が多くなることを甲状(こうじょう)腺(せん)機能(きのう)亢進症(こうしんしょう)といい、その代表がバセドウ病です。逆にホルモン分泌が少なくなることを甲状(こうじょう)腺(せん)機能(きのう)低下症(ていかしょう)といい、その代表が橋本病(はしもとびょう)です。バセドウ病では甲状腺は大きくなり(甲状腺腫(こうじょうせんしゅ))、目が内側から押し出されるように見える(眼球(がんきゅう)突出(とっしゅつ))、脈が速くなる(頻脈(ひんみゃく))が特徴ですが、新陳代謝の亢進により体重減少、発汗、手の震え、不整脈などもみられます。自律神経失調症や更年期障害と間違えられることがあります。橋本病で機能低下症になりますと甲状腺が大きくなり、全身の代謝が低下することにより無気力、疲れやすさ、全身のむくみ、寒がり、体重増加、便秘、かすれ声などが生じます。うつ病や認知症と間違われることもあります。いずれも自己(じこ)免疫(めんえき)疾患(しっかん)で女性に多いのが特徴ですが、原因は不明です。正確に診断するために甲状腺ホルモンと脳下垂体(のうかすいたい)から分泌される甲状(こうじょう)腺(せん)刺激(しげき)ホルモン(TSH)を測定する必要があります。バセドウ病と橋本病の診断には甲状(こうじょう)腺(せん)自己(じこ)抗体(こうたい)を測定します。いずれも血液検査で分かりますのでかかりつけ医にご相談してください。甲状腺の腫瘍性疾患については血液検査では分かりませんので画像検査、特に超音波検査をする必要があります。甲状腺ホルモンの主原料は海藻類に含まれるヨウ素(ヨード)です。必要なヨウ素は取らなければなりませんが、ヨウ素の多い昆布を毎日食べ過ぎたり、ヨウ素含有のうがい薬を多用すると、甲状腺ホルモンが作られなくなり甲状腺機能低下症となることがありますので注意が必要です。

甲状腺は触れないのが正常ですので触れれば大きいのでかかりつけ医にご相談して下さい。

2023年9月 子どものスキンケア

今回は子どものスキンケア、特に3歳くらいまでのスキンケアについて、お話しします。

みずみずしく見える0〜2歳児の肌ですが、実は大人よりも表面側の表皮がずっと薄いので、乾燥しやすいのです。また、皮脂(皮膚を保湿するためにかく成分)の出る量も少なく、このため皮膚のバリア機能も弱く、汚れや汗、強い日差し(紫外線)などの刺激ですぐに荒れたり、かぶれたりします。冬場や季節の変わり目は乾燥しやすいので、保湿クリームなどをこまめに塗って、水分や脂分を補いましょう。小さな円を描くように塗るとムラなく塗りやすくなります。湿度が50%以下になると、皮膚の乾燥が始まると言われており、実は一年の多くの時期で肌は乾燥しやすいのです。加湿器を使用したり、洗濯物の室内干しなどで室内の湿度調節を行ってください。子どもは代謝が良く、汗をかきやすいため、いわゆる汗疹(あせも)が出来やすいので衣類は通気性の良い物を選びましょう。

体の清潔のため入浴は必要ですが、強い石けんやボディソープで洗い過ぎると、かえって肌を乾燥させてしまいます。刺激の弱めの物(子ども用と書いてあります)を、少量でよく泡立ててから使用しましょう。特に荒れている時は、タオルを使わず手で優しく洗う程度で十分です。湿疹は軽い状態から対処した方が早く良くなるので、悪くなってからではなく、早めに対処したり、相談したりしてください。

2023年8月 耳掃除について

皆さんは普段耳掃除をしていますか?耳掃除を全くやらない方から毎日お風呂上がりに綿棒でされる方までいらっしゃると思います。一体どれくらいの頻度で、どのような方法で行うのが良いのでしょうか?

もともと耳垢は耳の中の皮膚の代謝物や分泌物が固まったもので、生じてしまう事は避ける事ができません。本来耳には耳垢を自然に外に排出する機構が備わっているので、基本的には耳掃除をしなくても問題はありません。ただ、耳の形状によっては自然に出てくる事が難しい場合もあり、そのようなケースでは耳掃除の必要があります。

耳掃除の方法ですが、これはご自身ではやらず、耳鼻科へ受診される事をおすすめします。

ご自身で耳掃除を行うと、見えない中を手探りで操作するため、耳の中の皮膚を傷つけてしまい外耳炎となってしまうリスクがあります。また耳垢を奥に押し込んでしまい余計取れにくくなってしまったり、完全に耳を塞いでしまったりする可能性もあります。耳鼻科では耳の中を直接観察しながら専用のピンセットや吸引器具を用いて耳掃除を行います。簡単に取る事が出来ない時には、耳の中に耳垢を柔らかくする薬を入れて時間を置いてから耳掃除を行います。

小さいお子さんの耳掃除についても、急に動いてしまい、鼓膜を破ってしまうような危険もありますので、病院で安全に行う事をおすすめします。

耳掃除の頻度ですが、一般的には3~4か月ごと、年に3~4回程度をおすすめしています。異常が出てからの耳掃除では、処置時の痛みが増える事も多いので、自覚症状が出る前に早めに受診していただく事をおすすめします。

症状がないのに耳掃除だけで受診しても良いのか心配される方もいらっしゃいますが、全く問題ありませんのでご安心下さい。逆に耳垢のせいだと思っていても実際は難聴のような病気のケースもありますので、気になる症状がありましたら遠慮なく耳鼻科にご相談いただければと思います。

2023年7月 風疹ワクチン

昭和37年度~昭和53年度生まれの男性の皆様へ

「生まれてくる赤ちゃんを守る風しん対策」

この世代の男性には、保健センターから風しんの抗体検査と予防接種のクーポン券が届いています。 この年代では、女性のみに公的風しん予防接種が行われていました。

対象男性の皆様がこれから抗体検査を受け、必要な予防接種を受けることで日本の風しんの流行を抑えることが期待できます。

風疹は一般的に「三日はしか」と呼ばれ、はしかより軽症です。症状は微熱と発疹などです。成人の場合は高熱の場合もあります。

ただし、妊娠初期の妊婦さんが風疹に感染すると、高い確率で子宮内の赤ちゃんに影響が及びます。流産や死産、または生まれてくる赤ちゃんにも影響が出てしまう可能性があります。心臓や脳などの発生成熟過程にある胎児に風疹ウイルスが感染すると、心臓病、白内障、高度難聴などの合併報告があります。筆者は小児科医として風疹ウイルスに感染した新生児を数例受け持ちましたが、ちょっとした振動に驚き、大声で泣いていたことを思い出します。これは聴力障害のためと判断しましたが、対応は優しく抱きしめてあげる事しかありませんでした。その後、複数回の手術をうけています。

ご本人と、これから生まれてくる子どもさんやお孫さんを守るために、ぜひクーポン券を使って風しん抗体検査と予防接種をお受けください。

2023年6月 高齢者の肩の痛み

肩の痛みというといわゆる「肩こり(首こり)」を想像される方もいると思いますが、ここでは肩関節(腕の付け根)が原因の痛みについてお話しします。肩関節が原因の痛みでは50代を中心に起こる五十肩(肩関節周囲炎)が有名ですが、これは肩関節周囲の靭帯が固くなり関節が動かなくなる病気です。しかし、高齢になると骨と骨とをつないで関節を安定させている腱板(けんばん)という筋肉が長年の使用によって擦り切れる「腱板断裂」が問題となります。

主な症状は腕を動かしたときの痛みが出ることです。特に腕を外側に90度前後あげて上下に動かした時に出る痛みが特徴です。それ以外にも安静時の腕の痛みや、夜寝ている時の痛み、腕が上手くあげられないといった症状もあります。筋肉の一部が切れているわけですから強い痛みを想像しますが、不思議なことに実際にはほとんど症状がでていない方もいます。また、痛みの割に関節の動きがそれほど障害されていないこともあります。

診断はレントゲンで骨の変形の有無を評価し、超音波やMRIで筋肉の状態を評価します。また、実際に肩関節を動かした時に出る痛みの状態を確認することも大切です。

治療は保存的治療に薬物療法(飲み薬、湿布、注射)、物理療法(温熱、低周波、超音波)、運動療法(肩関節の周りの筋肉を鍛えます)があり、手術療法(切れた筋肉の再建)に腱板修復術があります。多くの場合は保存的治療で対応可能ですが、強い痛みが長引く場合には手術治療も良い方法です。以前は大きく切って手術していたので大変でしたが、現在は内視鏡を使った手術が中心ですので従来の手法と比較して傷も小さく、回復も早くなっています。

高齢者では頚椎が原因で似たような症状が出る場合もありますし、悪性腫瘍の転移などもあります。このため安易な自己判断は要注意です。肩関節の痛みが気になる場合には一度整形外科医に相談なさると良いと思います。

2023年4月 ストレスと胃腸の症状

ストレスや疲れ、プレッシャーを感じたときにお腹をこわしたり、胃が痛くなったりすることはありますか。また、お腹の症状があるので上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)や大腸内視鏡検査を受けたのに結果は正常と説明された方もいらっしゃるのではないでしょうか。

検査が正常でも胃腸の症状が続く患者さんは、胃の症状の場合は「機能性ディスペプシア」、腸の症状の場合は「過敏性腸症候群」と診断されます。なぜ検査で異常がないのに症状が出るのでしょうか?

胃や腸は食べ物を消化するだけの単純な袋ではありません。胃腸には非常に多くの神経細胞が含まれています。胃腸はこの神経細胞と平滑筋(へいかつきん)という胃腸の壁の中の細かい筋肉の線維(せんい)が微妙なバランスをとりながら動いています。体や心の不調によって胃腸につらい症状が出るのはこのバランスがくずれるからだと言われています。

さらに胃の症状の場合は胃酸(いさん)過多(かた)も関わってきます。ストレスを感じると、それが体の痛みや寝不足などの身体的なものであっても、精神的・感情的なものであっても、胃液の中に胃酸が多くなります。胃酸が多くなると、胃の運動が正常でなくなったり、消化が悪くなったりして、様々な胃の症状を起こします。

不安もストレスの原因となります。お腹の症状が続くうちに「自分はがんではないか」「一生このまま治らないのではないか」などの不安を感じると胃や腸の症状がさらに悪化するという悪循環に陥ります。このような場合は検査や診察を受けて不安を和らげると症状が軽くなることもあります。

胃腸の症状を感じたときはまず、「腹八分、薄味、あっさり、よくかんで」です。またカフェイン(緑茶・紅茶・烏龍茶・コーヒーなど)や脂っこい食べ物、アルコール、タバコも控えめにしましょう。それでも症状が治まらないときや、体重が減る、血便や黒い便が出るときには医療機関を受診しましょう。

2023年3月 スマホによる目の影響・スマホ老眼

老眼とは?

私たちが物を見る時は、目の中にある毛(もう)様体筋(ようたいきん)という筋肉が働き、水晶体(すいしょうたい)というレンズを厚くしたり薄くしてピント合わせをしています。

一般的な老眼は、毛様体筋の衰え、水晶体が硬くなることで近くを見る時にピント合わせがしづらくなる40代前後から生じる老化現象です。

スマホ老眼とは?

最近は、若年の方にも老眼に似た症状がみられるようになりました。

至近距離でスマートフォンの小さい画面を見続けることにより、目を酷使(こくし)し毛様体筋が凝り固まり、ピント合わせがうまくできなくなった状態です。

スマホ利用時間の増加

総務省の報告では、スマホを含むモバイル機器によるインターネットの利用時間は、10代の場合、2012年には平均76分、2018年には約145分とほぼ2倍になっています。

使用時間の増加率が著しいのが50代で、2012年は約18分、2018年には約53分と3倍近くなっています。そのほかの年代も利用時間は上昇しています。

また2020年以降もコロナ禍による巣ごもりで利用時間はさらに伸びています。

症状は?

近くを見る時にかすむ、目の疲れ、ドライアイ、頭痛や肩こり、集中力の低下など

改善策、治療

①スマホの使用時間を減らす。

②スマホ(パソコンも)の使用中に定期的に休憩する。1時間続けたら10~15分位の休憩をし、遠くを眺める。

③疲れを感じたら目を温め、血行をよくしリラックスする。

④眼精疲労改善の点眼薬を使用する。また、画面をじっと見ていると瞬きの回数が減り、ドライアイにもなるため、ドライアイ改善の点眼薬を使用する。

2023年1月 帯状疱疹(たいじょいうほうしん)ワクチン

帯状疱疹とは?

帯状疱疹は、体のどちらか片方に広がる神経に沿ってできる皮膚の病気です。赤い斑点(はんてん)と小さな水ぶくれが帯状(おびじょう)に多数できます。顔にもできることがありますが、この場合にも左右どちらか片方にできます。ピリピリと刺すような痛みを伴うことが特徴です。ときには、夜も眠れないほどひどい痛みがでる場合があります。普通は、皮膚の症状が治ったら痛みも消えますが、ときには、皮膚の症状が治ってもひどい痛みが続くことがあります。

なぜ帯状疱疹になるのですか?

子どものころに感染する“水ぼうそう”と同じウイルスが引き起こす病気です。実は、水ぼうそうが治ったあとも、90%以上の人でウイルスが体内の神経節に潜(ひそ)んでいると言われています。疲労やストレスなどがきっかけとなって体の抵抗力が弱まると、ウイルスが再び活動をはじめて帯状疱疹をおこします。また、糖尿病やがんなどの病気で抵抗力が落ちたことがきっかけとなることもあります。50歳をすぎるころからこの病気にかかる人が徐々に出てきて、80歳までには約3人に1人がこの病気になるといわれています。

(最近では、水ぼうそうの予防接種を受けるお子さんが増えてきました。)

人にうつるの?

他の人に帯状疱疹をうつすことはありません。しかし、水ぼうそうにかかったことのない乳幼児などは、帯状疱疹の患者さんからうつって、水ぼうそうになることがあります。

予防と治療は?

体の抵抗力が下がることが帯状疱疹になる原因の一つです。無理をせず、栄養と睡眠をきちんととり、日頃から体調管理を行うことが大切です。もし帯状疱疹ができてしまったら、できるだけ早く治療を行うことによって、症状を軽くできるので、早めに受診してください。

50歳以上の方は、ワクチン接種で予防することができます。ワクチン接種については、医師にご相談ください。

2022年12月 前立腺肥大症

前立腺は男性だけが持つ臓器で、女性には存在しません。男性は、中年になると排尿にまつわる症状を自覚する方が多いですが、その多くは、前立腺(ぜんりつせん)肥(ひ)大症(だいしょう)という加齢に伴う病気が原因です。

Prostate(前立腺)の語源はギリシャ語のprohistani(前に立つ)であり、「膀胱(ぼうこう)の前にある臓器」という意味です。実際のところ、前立腺は膀胱(ぼうこう)の下にあり、尿道を取り巻くように膀胱(ぼうこう)の出口に存在する男性特有の臓器で、成人男性で直径約3cm、クルミくらいの大きさです。

50歳頃から前立腺が肥大してきて、80歳頃には約80%の方が前立腺肥大症に関連する症状を自覚するようになると言われています。具体的には、前立腺が肥大することで尿道が圧迫され、尿の勢いがない、排尿に時間がかかる、排尿の回数が多い、排尿後も残った感じがする(残尿感)などの症状が出てきます。

多くの場合は薬物療法が有効ですが、重症の場合には尿道から内視鏡を挿入して行う経尿道的前立腺手術を行うこともあります。

排尿にまつわる症状が気になる方は、かかりつけ医か泌尿器科専門医に相談して下さい。

特に、尿を出したいのに排尿できず、下腹部が膨れて痛む場合は尿閉(にょうへい)という状態で、尿道からカテーテルを入れて、膀胱に貯まった尿を排出する必要があります。また、血尿がある場合には、前立腺肥大症以外に、膀胱がん、前立腺がん、急性前立腺炎や膀胱結石などの疾患の可能性もあります。

このような症状がある場合には、男性だけではなく女性であっても早めに泌尿器科専門医を受診し、超音波や内視鏡などの検査を行い、適切な治療を受ける必要があります。

2022年11月 良性発作性頭位めまい症

良性発作性頭位めまい症では、じっとしている時には起こりませんが、頭を動かした時にグルグル回るようなめまいが起こります。まためまい以外に耳の症状が伴わない事も特徴です。じっとしていれば1分程度でおさまりますが、そこから動くことによってまためまいが起こるため、めまいを繰り返すことも特徴となります。

良性発作性頭位めまい症の原因は耳の三半規管にある「耳石」です。耳石は体の動きを認識する感覚細胞の上に固定されており、体が動いたり向きが変わったりする事で耳石が動かされ、その耳石が感覚細胞を刺激する事で体の動きを認識します。良性発作性頭位めまい症ではこの本来の位置から外れてしまった耳石によって、誤った体の動きの情報が送られてしまい、めまい症状を引き起こします。誤った情報が繰り返し脳に送られることで、脳が誤った情報だと早く認識することができますので、頭を動かさないようにするよりはなるべく頭を動かしていた方が結果として早く症状が改善します。

良性発作性頭位めまい症の治療には症状に合わせての抗めまい薬や耳の循環改善薬、ビタミン剤などが処方されます。まためまいが起こるのではないかという不安感・恐怖心が強い方には抗不安薬や睡眠導入薬を使用することもあります。

症状が落ち着いた段階で治療は不要となりますが、その後再発を繰り返す可能性のある病気でもあり、繰り返さないようにするためには日頃から積極的に頭を動かした方が良いでしょう。

良性発作性頭位めまい症の多くは数日で自然に軽快するので、症状がさほど強くなければそのまま様子を見ていても問題ありませんが、症状が強ければ耳鼻科への受診をおすすめします。また、めまいの中には脳が原因で起こっているめまいもあり、こちらは命に関わる可能性もありますので、手足の痺れや脱力・呂律が回らないといった症状があるような場合は急いで受診するようにしてください。

2022年9月 更年期障害

卵巣は、女性の下腹部、膀胱の裏側にある子宮のさらに裏側に左右1個ずつある親指大の組織です。卵巣は、赤ちゃんのもとになる卵子を育てたり、女性ホルモンを分泌する器官です。

卵巣は、早ければ10歳、遅くとも18歳までには初潮を迎えその後活発に働き女性の体調管理をしてくれます。思春期、成人、出産、育児を経てやっと一段落したころ、だいたい45歳前後からでしょうか?気がつくと、顔がほてったり、寝汗をかいたり、イライラしたり、動悸、めまい、肩こり、やる気がなくなったり、眠れなかったり、といった様々な症状が出てくることがあります。これら様々な不定愁訴の原因が、卵巣の機能の低下に関係する場合があります。これを更年期障害と呼びます。昨今40代50代の働き手の女性の10人に1人がこのような症状に悩まされ相談口もなく退職する道を選んでしまいます。更年期離職と呼ばれ、年間4200億円の経済損失となっています。

さて、このような更年期障害は、ホルモンのバランスの低下により起きるので採血等の検査では確定ができません。あくまでもみなさんの臨床症状から推測する病なのです。

治療法は、漢方薬や精神安定剤のような対症療法からホルモン療法とさまざまですが、一人で悩まれることなく産婦人科を受診され適切な治療を受けることをおすすめします。是非子宮がん検診とセットでお受けになってみてください。また、ホルモン療法といわれると副作用の点から敬遠される方が多いのですが、定期的な採血や乳がん検診を受けることで安心して使用が可能です。また、剤形も飲み薬以外にも近年は、塗り薬、貼り薬等いろいろありますのでみなさんの状態に応じた治療が可能です。

更年期障害を含め月経によるトラブルは女性がだれでも長年にわたり経験するストレスの一つです。快適なライフスタイルをストレスなく過ごせるよう遠慮なく産婦人科医に相談していただくことをおすすめいたします。

2022年8月 脊柱側わん症

脊柱側わん症とは体の中心にある背骨(脊椎)が左右に曲がっている状態を言います。子供の頃に曲がってしまうこともあれば、年齢を経て徐々に曲がってしまうこともあります。今回は子供の側わん症についてお話しします。

原因不明の側わんを特発性側わん症といい、神経や筋の異常によるものを症候性側わん症といいます。日本での発生頻度は人口の1-2%で女児に多く、症状の出現が早いほど症状の進行することが多いと言われています。遺伝が関連するものもあるため、ご両親(特にお母さん)や兄弟姉妹が側わん症を指摘されている場合には注意してください。軽度の側わんであれば問題ありませんが、変形が強い場合は見た目の問題だけでなく心臓や肺の機能に影響が出てしまうため、背骨を矯正する装具を装着します。ただし症状が進行して装具での矯正が難しい場合には手術が必要になることもあります。ですから特に思春期(10−15才)の女児のいるご家庭では、日頃からお子さんの姿勢に注意してください。

目視で確認できる場合もありますので、ご家族の協力も大切です。目視の場合は真っ直ぐ立った状態で背骨の曲がり具合、肩甲骨の高さを確認します。また、体を前屈した状態で後ろから眺めて背中(肋骨)の形を確認します。どちらの場合も左右差があったら要注意です。もちろん早期の場合は目視で確認することが難しいので専門家の評価が大切です。

学校検診でも側わん症検査がありますので、異常を指摘された場合は速やかに整形外科を受診してください。年齢によっては急速に側わんが進行する場合がありますので、年に数回の検査が必要になることもあります。

また、もし側わん症を指摘されても過度に心配しないでください。自然に良くなる場合もありますし、ほとんどの場合は装具療法で対処可能です。ただし、装具療法が必要な場合はなるべく長時間装具をつけることが必要です。がまんも必要のためご家族は温かく励ましてあげてください。

2022年7月 大腸がんの症状

大腸がんは、がんそのものが症状を起こすことはありません。内視鏡検査で発見される大腸がんの患者さんのほとんどが無症状です。特に早期のものは症状がありません。

しかし、がんが進行して大きくなると排便習慣に影響が出ることがあります。便の通過を邪魔して便秘になったり、逆にがんの表面から粘液が滲み出て下痢になったりすることもあります。便秘と下痢を繰り返すこともありますし、その他、便が細くなる、残便感、腹痛などがあります。特にS状結腸、直腸など肛門に近い部位での大腸がんではこのような症状が起こりやすいと言われています。また、今まで便秘したことがなかったのに便秘傾向となった、また下痢傾向となった、など排便習慣の傾向に変化が起きた時も注意が必要です。これらが続くときは専門医を受診しましょう。

盲腸、上行結腸、横行結腸など奥の方の大腸ではお腹にしこりが触れることもあります。

体重が減ったり、微熱が続いたりすることもあります。

しかし、大腸がんのもっとも特徴的な症状は血便、紙に血がつくなどの出血症状です。痔だと思って様子を見ていたら大腸がんが発見された、という患者さんは医療機関では日常的にいらっしゃいます。

症状がなかったとしても、健康診断などで便潜血検査が陽性となったときは要注意です。便潜血陽性の患者さんのうち大腸内視鏡検査を受けて大腸がんが見つかるのは全体で2-3%ほどですが、内視鏡検査を全く受けたことがない便潜血陽性の患者さんからは5-7%で大腸がんが見つかると言われています。便潜血検査が陽性となったときは必ず専門医を受診しましょう。それから血液検査で貧血が進んでいる、と言われたときも注意が必要です。盲腸、上行結腸、横行結腸など奥の方の大腸にがんが発見されることがあります。

大腸がんの危険因子は喫煙、糖尿病、ご兄弟・ご両親に大腸がんの人がいること、65歳以上などです。このような方は特に注意が必要です。

2022年6月 「おねしょ」と「夜尿症」

生まれて2歳ごろまでの子どもは毎晩おねしょをしますが、その頻度は年齢とともに減っていきます。おしっこをしたいと感じるセンサーの未熟性が関係しているようです。昼間も失敗する重症例も散見されます。

乳幼児期の夜尿を「おねしょ」といいますが、5歳以降で月1回以上のおねしょが3か月以上続くものは「夜尿症」と定義されています。単なる「夜尿」ではなく「症」という漢字が付け足されています。

夜尿症にたいしては生活改善や薬物治療が必要となります。治療後、半年までに約80%の子どもで症状が軽快したという報告があり、治療後2年で治癒した子どもは75%以上と報告されています早めに治療することで治ゆ率が高いという報告もあります。

夜尿症のために子どもが自信をなくし、心理面や社会面、生活面に影響を及ぼすこともあります。楽しいはずの宿泊学習がつらい経験となってしまうでしょう。お母様から「この子はおねしょをしても平気な顔をしている、全く気にしていません」とのお話を伺うことがあります。しかし、本人は失望感を感じているはずです。

精神的な影響がストレスになって、夜尿を長引かせてしまうこともありますので、小児科や泌尿器科などへの受診をお勧めします。また、経過を見るにしても、腎臓や内分泌疾患などの疾患が潜んでいないかを調べる必要があります。

おねしょをしたい子どもはいません。少しでも早くおねしょから卒業するためには、約束が守れた時やおねしょがなかった日はしっかりと褒めてあげてください。

2022年4月 マスク皮膚炎

マスクの着用、手洗い、うがいが日常化してすでに2年以上経過しています。マスク着用化に伴う皮膚のトラブルは湿疹、毛包炎、ほてりによる潮紅などがあり、今号では皮膚炎について解説します。

まずマスクには主に不織布、布、ウレタンという3つの種類があります。感染予防の効果が高い観点から不織布の着用が推奨されていますがホルムアルデヒドやチメロサールといったアレルギー物質が用いられていることがわかっています。また呼吸のしやすさ、蒸れにくく使用感が良い点からウレタンを好む方も多いですがやはり原料となるイソシアネートでアレルギー症状が報告されており万人に使えるわけではありません。

接触皮膚炎は一次刺激性とアレルギー性に大別され、前者は原因物質の皮膚刺激による限局的なかぶれ、後者はアレルギー反応が関与するため接触部位を超えて皮膚炎の範囲が拡大するものです。今のところ外来診療で診るのはほとんど一次刺激性の接触皮膚炎でマスクが当たっている鼻、頬、顎部に紅斑、かゆみ、つっぱり感、ヒリつき、フケといった症状を認めました。中でも一日8時間以上着用する方に多くみられ、オープンスペースなどで人との距離を保てる場所ではマスクを外すことも必要でしょう。もともとベースにアトピー性皮膚炎や脂漏性皮膚炎といった敏感肌の方がかぶれやすく、マスクの使い回しから皮脂、汗、ファンデーションなどが付着した状態で使い続けることは避けましょう。

また顔に見られる皮膚トラブルがすべてマスクによるものとは限りません。両頬から鼻の頭にかけて広がる蝶形紅斑(全身性エリテマトーデス)、口腔内乾燥を伴う環状の紅斑(シェーグレン症候群)、毛細血管拡張による紅斑(酒さ)など異なる疾患の可能性もあります。自己判断はせず治りが悪い発疹なら専門の皮膚科でご相談ください。

2022年3月 がん検診を受けましょう

厚生労働省人口動態統計によると、2020年死因の第1位はがんです。そして、心疾患(15.0%)、老衰(9.6%)、脳血管障害(7.5%)で、新型コロナウイルス感染症による死亡は3466人(0.3%)でした。全死亡者(37万8385人)の 27.6%にあたり、3.6人に1人はがんで 亡くなっています。男性の1位肺がん、2位胃がん、3位大腸がんで、女性の1位は大腸がん、2位は肺がん、3位膵臓がんです。

がん検診の目的は、がんを早期に発見して、根治(治癒の状態)を目指すことです。ところが、コロナ禍により検診の受診者数が激減してしまいました。2020年の5つのがん検診(胃、肺、大腸、乳、子宮頸)受診者は2019年の567万769人から172万8305人減少し、30.5%の大幅減少でした(日本対がん協会)。がん発見率より計算すると、約2100のがんが未発見の可能性があります。2021年上半期も2020年よりは22%増えましたが、2019年の87%にとどまっています。

医療費の増大を招かずにがんから身を守るのは、予防と検診を推し進めることが一番といわれています。医療費の問題だけではなく、早期癌に比べて、進行癌の治療は大変です。医療機関・健診会場は、感染防止ガイドライン等に基づき感染症対策を行っています。年に 1度の健康診断、がん検診は是非受診しましょう。

2022年1月 子宮けいがんワクチン(HPVワクチン)

このワクチンに関しては、平成25年から積極的な接種勧奨を差し控えていました。令和3年11月26日付けで「積極的な勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当」という旨が国から通知されました。数多くの検証や議論がされました。「安全性について特段の心配が認められない」「有効性が副反応のリスクを明らかに上回る」との判断です。

すでに、保健センターから無料接種対象者(小学校6年生から高校1年生までの女子)にワクチンの案内資料が順次郵送されています。子宮けいがんワクチンの効果、ワクチンの副反応についてよく理解して接種の判断をしていただくための案内資料です。

子宮けいがんの主な原因はHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が考えられています。このウイルスは、女性の多くが “一生に一度は感染する”といわれるウイルスです。一部の人でがんになってしまうことがあります。日本では毎年、約1.1万人の女性が子宮けいがんになり、毎年、約2,800人の女性が亡くなっています。患者さんは20歳代から増え始めて、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう人も、毎年、約1,200人います。

子宮けいがん予防にはワクチン接種と20歳からの検診が重要です。イギリス、オーストラリアなどでは女の子の約8割がワクチンを受けています。

HPVワクチンの 効 果として、子宮けいがんの原因HPVの50~70%を防ぎます。

HPVワクチンのリスクとして、接種を受けた部分の痛みや腫れ、赤みなどの症状が起こることが多くあります。筋肉注射という方法の注射で、インフルエンザの予防接種等と比べて、痛みが強いと感じる方もいます。参考までにコロナワクチンも筋肉注射です。まれですが、重い症状が起こることがあります。ワクチンが原因となったものかどうかわからないものを含めて1万人あたり5人です。

今、日本で使われているワクチンは3種類あります。どちらも3回の接種を受けます。公費負担のないワクチンもあります、医療機関や保健センターなどと相談されて種類を決めて下さい。

通い慣れた医療機関で接種を受けることを勧めます。患者さんと医師が相互に信頼関係を築き不安のない状況で受けて下さい。

この内容は厚労省HPを参考に作りました。興味のある方は厚労省HPをご覧下さい。

2021年12月 不眠とのつきあい方

不眠の訴えがある人は男女(20歳以上)ともに人口の20%ぐらいといわれています。

昔から健康は「快食、快眠、快便」からといいます。日本人の睡眠時間は6~8時間と言われていますが「睡眠の質」が大事です。

≪不眠のタイプ≫

主に次の4つに分類できます。入眠障害(いわゆる寝つきが悪い)、中途覚醒(夜間2回以上目が覚めてしまう)、熟眠障害(眠りが浅くて寝た気がしない)、早朝覚醒(午前3時とか4時の暗いうちに目が覚めてしまう)。

≪不眠になったきっかけは?≫

心配事、ストレスはもとより、カフェイン、暑さ、騒音など様々なきっかけで不眠になります。若い人では寝る前のスマートフォンやゲームのやりすぎで不眠になっている人もいます。

基礎疾患によって引き起こされる不眠もあります。整形外科の病気で膝や腰にイタミがある場合、アトピー性皮膚炎など皮膚のかゆみ、喘息、心不全の息苦しさ、前立腺肥大による頻回尿でも睡眠は障害されます。

眠れない人はアルコールとの関連に注意が必要です。眠りが浅くなり、不眠解消には逆効果のことが多いのです。うつ病との関連にも注意してください。うつ病はいろいろなきっかけで発症しますが、その症状の一つに不眠があります。うつ病の治療が必要になります。

≪不眠の治療≫

夜更かしをせず、できるだけ規則的な日常生活を心がけましょう。体をよく動かすことも大切です。昼寝ができれば夜の睡眠時間が多少短くても生活の質が下がることはありません。眠れないからといって不眠解消の目的でお酒を飲むのはやめましょう。

不眠の原因は一つでない場合もあります。市販の薬では眠れない、ひとりで解決できないような場合は、心療内科や病院の睡眠外来を受診して、医師に相談した方がよいでしょう。

2021年11月 不妊症について

妊娠を希望し一定期間(1年)過ぎても妊娠しない場合「不妊症」といいます。

女性側に原因がある場合もあります。男性側に原因がある場合もあります。また原因がなくてもなかなか妊娠できないこともあります。女性の場合子宮の病気が影響することもあります。子宮内膜症のある方の30%が妊娠しにくいとも言われています。また子宮筋腫が大きくなると子宮の変形や卵管の圧迫により不妊の原因になることもあります。原因を調べる検査を夫婦で行い、原因が見つかれば様々な治療を始めることができます。

不妊治療には一般不妊治療といわれるものと高度生殖医療と言われるものがあります。一般不妊治療にはタイミング治療や人工授精などが含まれます。高度生殖医療は体外受精(たいがいじゅせい)や顕微授精(けんびじゅせい)などが知られています。現在これらの不妊治療は、公費の助成を受けることができます。また、妊娠しない原因があるかを調べる検査に対しても助成が受けられます。

年齢が進むことで妊娠しにくくなることがわかっています。不妊症や不育症の心配のある方、検査、治療を希望する方はこのような助成制度を利用することができます。 ただし、検査、治療には時間や日数がかかることがあります。治療を始めてもすぐ妊娠できるとは限りません。なるべく早めに始めることをおすすめします。

助成については決められた期間や年齢、回数、金額の上限などがありますので県や市に確認をお願いします。

2021年10月 銀歯、金歯、セラミックの違いについて

現在の歯科治療で使われる材料には大きく分けて、いわゆる「銀歯」、「金歯」、「セラミック」があります。それぞれ被せたり詰めたり、または連結してブリッジとして使われております。

セラミックは天然歯に近い透明感のある審美性が特徴で、口を開けたときに治療跡が目立たずに済むうえに、ナチュラルな美しい口元に近づけることができます。色も周りの歯に合わせて作成するのでオールセラミックの歯は一見して天然歯とほとんど見分けがつきません。生体への親和性が高く、金属アレルギーの方も安心して治療できることも大きな利点です。

セラミック治療には様々な種類があります。「ラミネートベニヤ」「メタルボンドクラウン」「オールセラミッククラウン」「セラミックインレー」等の治療方法が一般的です。それぞれかみ合わせ等を考慮して治療しています。

銀歯はわが国においては昔から健康保険に適用されているので一般的によく知られた材料です。強度が高いので割れたりする心配がほとんど有りません。ただし近年は見た目を重視する方には敬遠されることもあります。

また貴金属ではなく非貴金属が使われている場合は金属アレルギーがある方は注意が必要です。金歯は主に奥歯の治療に使われてきました。金は生体親和性が高いのでアレルギーの方でも比較的安心して使えます。ただし純金では強度が出ないので、その他の金属も混ぜて合金として使うので、その点は注意が必要です。また近年は銀歯同様見た目を気にされる方からは敬遠されることもあります。

それぞれ長所・短所があり、費用なども変わってくるのでかかりつけの歯科医とよく相談して治療を受けて下さい

2021年9月 花粉症の最新治療

今回は花粉症に対しての最新の治療薬を2つ紹介します。

『経皮吸収型アレルギー治療薬』

わかりやすく言えば「貼り薬」で、現在花粉症の飲み薬として広く用いられている「抗ヒスタミン薬」を皮膚から吸収させる薬剤です。貼る部位は腕や体幹部なので、目立たずに使用することができます。

貼り薬は一日中ゆっくりと吸収されるので効果が安定しやすく、また血中濃度が上がりすぎないため眠気が出にくいというメリットがあります。夜間寝ている間も吸収されるため、就寝中や朝方の症状が強い方にもおすすめできます。デメリットとして皮膚が弱くテープかぶれを起こしやすい方にはおすすめできません。

注)15歳以上が対象です

『抗IgE抗体』

アレルゲンが体内に入ると「IgE」というアレルゲンに対しての抗体が作られ、肥満細胞という細胞の表面に並びます。このIgEにアレルゲンが付着する事で肥満細胞から「ヒスタミン」という物質が大量に放出され、神経や分泌腺、血管などにあるヒスタミン受容体が刺激される事で、くしゃみや鼻汁、鼻づまりといったアレルギー症状が引き起こされます。

「抗IgE抗体」はこの過程で登場するIgEに対しての抗体であり、この薬剤をアレルギーの時期に2~4週間おきに皮下に注射する事でアレルギーが引き起こされる過程をブロックする事ができます。

喘息やじんましんに対して治療適応がある薬剤でしたが、2020年よりスギ花粉症に対しても適応が拡大されました。

効果が非常に高い治療ですが、薬剤の価格も非常に高いのが難点です。体重と血中のIgE値に応じて投与量と投与間隔が決定されますが、1か月あたり最低で4500円、最高で7万円(3割負担)ととても高額になる可能性があります。

治療適応については条件が厳しく設定されており、既存の治療で十分な効果が得られないような重症・最重症の花粉症の方に限られます。

注)12歳以上が対象です

2021年8月 緑内障について

人間は五感(視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚)から様々な情報を得ています。特に視覚は全体の約80%もの多くの情報を目から集め、脳に伝えています。緑内障はその視覚にダメージをあたえます。

〈どんな病気?症状は?〉

眼球の中の眼と脳をつなぐ神経が徐々に弱っていき、ものの見える範囲が狭くなり、部分的に欠け、視力が低下する病気です。多くの場合は初期の段階で自覚症状はほとんどありません。見えづらいことに気がついた時にはすでに進行していることもあります。

普段は両眼でものを見ているので、片眼が病気になっていても気づかないことがあります。日本人の視覚障害の原因疾患第1位が緑内障で、40才以上の日本人の20人に1人が緑内障というデータがあります。

〈原因は?〉

原因については詳しくはわかっていません。

加齢、肉親に緑内障の方がいる、強い近視、血流循環が悪いなどが病気発症の危険因子と考えられています。

〈どんな検査をするの?〉

自覚症状に乏しいため、少なくとも年1回は直接眼科受診されるか、健康診断や人間ドックなどを積極的に利用し一般的な検査を受け、緑内障の疑いがあった場合は眼科にてさらに詳しい検査を行うこともお勧めです。

眼科での検査には視力、眼圧、視野、画像検査などがあります。画像検査については検査機械もかなり進歩していて早期診断に有用です。

〈治療は?〉

緑内障は一生付き合う病気で、治療も継続が必要です。

ほとんどの場合点眼薬による治療を行います。1種類で効果が不十分であれば、他の種類の点眼薬や飲み薬を追加し、場合によっては手術を行うこともあります。

大切なのは、定期検査、薬の治療を忘れないこと、あきらめずに治療を続けることが大事です。

最後に、他の病気でも同じですが症状が悪化する前に早期発見・早期治療をすることが大切です。

2021年7月 「高尿酸血症」について

「高尿酸血症」について

健康診断で調べられている「尿酸」ですが、尿酸とは何かご存知ですか?痛風で痛い思いをしたことがある方は別ですが、日常的にはコレステロールや血糖ほど気にされない方が多いのではないでしょうか。

尿酸は「プリン体」という物質が体の中で分解されてできます。プリン体はDNAの合成に欠かすことができない大切なものです。このため細胞を分解する新陳代謝の過程でも作られますし、食品からも体の中に取り込まれます。これらのプリン体が肝臓で分解され尿酸となり、やがて尿や便から身体の外に排泄されます。つまり、尿酸は人間が生きていく過程でどうしてもできてしまうものなのです。通常は産生と排泄のバランスがとれているため血液中の尿酸はそれほど高くならないようにコントロールされていますが、尿酸の産生が過剰になったり、その排泄が低下してしまうと血液中の尿酸値が高くなってしまいます。これが「高尿酸血症」です。

余りすぎた尿酸は結晶になって身体中の関節(特に体温の低い足の親指の付け根)や耳たぶなどに溜まり、腎臓では結石になります。痛風とは尿酸結晶の溜まった関節に強い炎症が起こる病気で、「風が吹いても痛い」というような激痛を伴います。一度経験された方は忘れられないと思います。ただし尿酸が高くても無症状な人もいます。では高尿酸血症は何がいけないのでしょうか?実は尿酸が高いと慢性腎臓病になる確率が高くなり、腎不全の危険因子です。また高血圧が増えますし、心筋梗塞の危険因子になるとも言われています。症状がないからといって放っておいてはいけないのです。もともと男性に多い病気ですが、閉経後の女性には増える傾向にあります。

尿酸値は食事や運動である程度管理ができますが、難しい場合も少なくありません。また、自覚がないうちに尿酸結晶が蓄積していることもあります。現在は効果的な薬もたくさんありますので高尿酸血症を指摘された場合はかかりつけ医にご相談ください。

2021年 6月新型コロナウイルスワクチンについて

COVID-19 の世界的流行から約1年を経て、昨年より海外諸国でワクチン接種が開始されました。本邦では2月から医療従事者の先行接種が行われ、その効果に期待が高まっています。一方新しいタイプのワクチンであることから様々な不安を感じていらっしゃる方も多いため、現在までに確認されている情報をお知らせします。

1. 新型コロナワクチンの種類と仕組み

最初に導入されたワクチンはファイザー・ビオンテック社とモデルナ社の新技術を用いたmRNA (メッセンジャーRNA)ワクチンです。mRNAとは体の細胞の中で蛋白を合成するために必要な遺伝子です。この遺伝子は新型コロナウイルスの一部であるとげ(スパイク)部分だけを合成します。接種後には体の中にとげ蛋白がつくられるので、それを異物と認識して免疫抗体を作ります。この抗体が真のウイルスが侵入するときにスパイクに密着し、感染しないように働きます。

2. 効果について

海外のデータでは感染防止効果が95%と報告され、現存のワクチンと比較して高い有効性が示されています。しかしながら接種率をどの程度高めれば流行の蔓延が収束できるか、先行諸国の経過を見ていく必要があります。

3. 副反応の起こる頻度

筋肉注射なので接種した部位の疼痛や発赤が比較的多くの方(60~80%)にみられます。また2~3日以内の発熱が10~30 %程度、頭痛やだるさなどの軽微な症状を感じる場合があります。重篤なアレルギー反応であるアナフィラキシーは10万人のうち1名程度と報告されていますが、いずれも適切に治療することで改善しています。

4. 接種に注意が必要な方とは

今までに重症のアレルギーを起こしたことがある、持病が進行している、免疫抑制剤(免疫を弱める薬)を内服している方などは接種要注意であるとされます。

該当されると思われる方は早めに主治医にご相談いただき、接種が円滑に進むようご協力のほどお願いします。

2021年4月 胃をこわした時の食事

胃が痛い、吐き気がする、胸やけがする、食欲がない、胃もたれする、など胃の症状が起きた時…。薬局で胃薬を買う、病院へかかる、胃にいいと言われているサプリメントを試してみるなどいろいろとありますね。しかし、もっとお手軽で効果があり、副作用が全くない方法があります。

胃の調子が悪い時は、ほとんどの場合、胃液の中の胃酸の割合が多くなっています。胃酸が増えると、消化が悪くなり、胃の運動も悪くなり、胃や食道の粘膜もただれやすくなり、胃のものが食道に逆流しやすくなります。増えすぎた胃酸を正常に戻すと、胃の症状の大半は良くなります。胃酸を減らす薬はあり、ドラッグストアなどで市販もされています。9割以上の患者さんがこれを飲むと胃の症状はよくなります。

しかし、病院に行かなくても、薬を飲まなくても胃酸を減らす方法はあります。それは塩、油、香辛料(にんにく、とうがらしなど)、カフェイン、アルコール、タバコを減らすこと、早食いしないでよくかんで食べることです。塩、油、香辛料がたくさん入っている食べ物はカレー、焼肉、ピザ、餃子、唐揚げ、ラーメンなどです。また、天ぷらやカツなどの揚げ物やしゃぶしゃぶも油っこい食べ物に入るので、胃の調子が悪いときは避けましょう。

カフェインは緑茶、紅茶、ウーロン茶、コーヒーに含まれています。胃の調子が悪いときは緑茶などを避けてカフェインの入っていないものに変えたほうが胃の治りは早くなります。胃が不調の時にアルコールを飲もうという方は少ないと思いますが、控えた方が症状は楽になります。タバコも同様です。

そのほか、酸味の強いものは食道や胃の知覚(ちかく)過敏(かびん)が亢進(こうしん)して胃の症状や胸やけが悪化することがあります。調子が悪いときは酢の物、果汁、炭酸は避けましょう。また、あんこ、かぼちゃ、チョコレートなど甘いものは胃の入り口の筋肉を緩めて逆流を増やしてしまうので、胸焼けがするときは避けましょう。

2021年3月 片頭痛について

全国で約840万人の人が片頭痛に悩んでおり、そのうち約8割が女性といわれています。首から頭にしめつけられるような痛みがでる緊張型頭痛と区別しなければなりません。片頭痛はストレスや寝不足・月経の時、天気が悪くなる前などに痛みが出ることが特徴です。

片頭痛は脳の血管の拡張や炎症が原因で、片側のこめかみや側頭部にズキズキと脈打つような強い痛みが出現し、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。頭痛が発生する前にはまぶしい光や大きな音が気になる(光・音過敏)というような症状やあくびが現れ約30%の人には物がチカチカ光って見える「閃輝暗点(せんきあんてん)」という前兆がみられます。

原因から考えると入浴や飲酒などの血管が拡張するような日常生活動作が症状を悪化させるため、症状の改善には睡眠や安静をとるよう心がけましょう。また、首や額などの局所を冷やすことも効果的です。

特に注意したいことは、片頭痛は一般的に月1〜5回程度発生するとされていますが、月15回以上頭痛がある人は市販の鎮痛薬を頻繁に使用することでおこる薬物乱用性頭痛になっている可能性があることです。片頭痛専用の治療薬は市販されていないので、頭痛がある時には早期に医療機関を受診してください。

片頭痛の予防法として専用の予防薬がありますがこれも市販されていません。目安として月2回以上の片頭痛がみられる人にはこの予防薬の適応があります。また、片頭痛の頻度や程度を減らせるものとして、ビタミンB2や便秘薬としても使用するマグネシウムがあります。これらは市販されていますので、摂り過ぎに注意をして試してみていいかもしれません。

最後に下記の片頭痛のセルフチェックを紹介します。

① 階段昇降などの日常的な動きで頭痛がする

② 頭痛に伴い吐き気や胃のムカつきがある

③ 普段気にならない光がまぶしい

④ 頭痛に伴いにおいが嫌と感じる

上の4項目中2項目以上にあてはまるときは片頭痛を疑い医療機関への受診をお勧めします

2021年2月 歯ぎしりについて

『家族に歯ぎしりがうるさくて眠れないと言われる』

基本的に自分で気付くというより、周りの人に指摘されることで初めて歯ぎしりをしていることを知る人がほとんどかもしれません。ようするに無意識にしているということです。

ではそもそもなぜ起こるのでしょう? 実は原因はまだ明確にわかってはいませんが、ストレスや歯並びの乱れ、咬み合わせの不良など、子供では永久歯と乳歯の生え変わり時期に起こる不快感などが関係しているとも言われています。寝ているときにだけしているようなイメージもありますが、何かに集中していたり運動しているときなどにも起こります。

種類としては

①グラインデイング(歯ぎしり) 上下の歯をギリギリ擦り合わせる癖

②クレンチング(食いしばり) 上下の歯を強く咬み合わせる癖

③タッピング 上下の歯をカチカチと咬み合わせる癖

などがあります。

歯ぎしりをすることでどういう悪影響があるかと言うと、まず歯の咬み合う面がすり減っていきます。歯がすり減ってしまうほどの力がかかってくるので歯を支える歯肉や骨にも負担がとてもかかり歯周病も悪化することもあります。知覚過敏や顎関節症、頭痛、肩こりの原因になることもあります。骨隆起というコブのような硬いふくらみが口の中にできることもあります。寝ているときの歯ぎしりは無意識でおこなってしまうことなので、自分の意志で止めることはできませんのでマウスピース(スプリント)をつけて寝ることで悪影響を緩和させていく治療が必要となります。気になる方は一度歯科医院で診てもらいましょう。

2021年1月 耳鳴りについて

耳鳴りとは不快な音が持続的に聞こえる状態を指します。その多くは自身にしか聞こえず、客観的に評価する事は困難です。音の大きさも人それぞれであり、さほど気にならない人もいれば、日常生活に支障が出るほど気になってしまう人もいます。

耳鳴りの症状が出始めた頃は気になりやすいですが、多くは時間の経過とともに慣れてしまい感じにくくなります。耳鳴りがあまり気にならずに過ごせるならば特に問題ありませんが、イライラしたり、不眠になったり、集中力の低下が見られたりと日常生活に支障をきたすようであれば、一度耳鼻咽喉科を受診された方が良いでしょう。

残念ながら、耳鳴りに確実に効果があるような薬剤はありません。耳鼻咽喉科では血流を改善する薬剤や神経修復を促すビタミン製剤を用いて、耳の機能を回復させて症状の改善を目指しますが、耳鳴りには不安が症状に大きく関わる側面もあり、心理士の介入や、不安を和らげるような薬剤が有効な場合もあります。

内服以外での有効な治療として「TRT療法」という治療法があります。これは耳鳴り再訓練療法といい、サウンドジェネレーターと呼ばれる治療機器を用いて、小さな雑音を継続的に聞かせる事で耳鳴り自体に意識が行きにくい状態を作っていく治療法です。皆様も寝る時の静かな環境では耳鳴りに意識が行きやすいですが、雑踏の中では耳鳴りに意識が行きにくい事は経験があると思います。これと同じ状況を意図的に作り出し、耳鳴りが鳴っている状態に耳を慣らす事で、耳鳴りを気にならなくなるようにしていきます。

治療は1日に6時間以上行うことが望ましく、治療効果が得られるまで数か月かかるので、根気よく治療を続ける必要がありますが、日常生活に支障が出ており本当に困っている方は試してみる価値があると思います。この治療を行っている耳鼻咽喉科は限られますので、受診の前に一度お問い合わせされる事をおすすめします。

2020年12月 白内障の治療

白内障って聞いたことがありますか?眼の中の水晶体というレンズが濁(にご)る病気です。全体的に霞(かす)んで見えづらい、明るいところがまぶしい、夜の運転時ヘッドライトがまぶしい、などの症状があります。基本的に加齢(かれい)とともに起こりますが、ステロイドなどの薬やぶどう膜(まく)炎などの病気やぶつけるなどの外傷が原因のこともあります。50歳ぐらいから少しずつ濁(にご)りが進行していき、少なからず症状が出てくると言われています。徐々に進行してくるため自分では気づきにくいことがあり、健康診断で視力低下を指摘されたり、運転免許の更新ができなかったことで眼科を受診されることが診断の契機になることがほとんどです。

治療は「目薬」か「手術」となります。目薬は進行を遅らせることはできますが、症状の改善を目指すなら手術となります。

眼の手術ってやっぱり怖いですよね。でも白内障の手術は安全性が確立されているため、3mmの小さな傷口で10分もかからず、ほぼ痛みもなく手術が終えられます。「遠視・近視・乱視」の屈折(くっせつ)異常もある程度治療できるので、手術を受けた患者さんはよく見えるようになるため大変喜ばれます。

「単(たん)焦点(しょうてん)レンズ」を選ぶと、遠くにピントを合わせれば近くは見えづらいので老眼鏡が必要になり、近くにピントを合わせれば遠くは見えづらいので近視用眼鏡が必要になります。眼鏡をかけることに抵抗がなければくっきり見える単(たん)焦点(しょうてん)レンズがおすすめです。

「多焦点(たしょうてん)レンズ」はピントが複数あり、遠くも近くも眼鏡がなくてもある程度見えるため老眼の治療ができる便利なものです。ただし、お金がかかる、夜の運転が少し見えづらい、鮮明度が単(たん)焦点(しょうてん)レンズよりは劣るというデメリットはあります。しっかり説明を受けられ納得して手術を受けられることをお勧めします。

白内障を放置しておくと認知症が進みやすい、転んで怪我をしやすくなると言われています。一度眼科で検査をされてはいかがでしょうか。

2020年11月 痛み止めの胃腸障害

【解熱鎮痛剤の副作用は?】

解熱鎮痛剤は肩、腰の痛みやカゼの喉の痛み、頭痛に対して日常的に使われています。最近ではドラッグストアなどで気軽に購入できるようになっています。

解熱鎮痛剤には胃潰瘍という副作用があります。解熱鎮痛剤は痛い場所のプロスタグランジンという物質を減らすことで炎症や痛みを和らげますが、胃の粘膜のプロスタグランジンが減ると胃酸が増える、胃粘膜の防御(ぼうぎょ)機能が落ちるなどの理由で胃潰瘍ができやすくなります。

【解熱鎮痛剤による胃潰瘍の症状は?】

痛み止めによる胃潰瘍ではお腹の痛みが出にくい、という特徴があります。主な症状は、胃がムカムカしたり、食欲がなくなったりすることです。

潰瘍から出血して、血を吐いたり、真っ黒い便が出たりすることがあります。その場合は緊急で胃カメラを行い、血を止める必要があります。また、稀に胃に穴が開いたりすることもありますが、その場合は開腹手術が必要となることもあります。

【どんな人が解熱鎮痛剤で胃潰瘍になりやすい?】

65歳以上、胃・十二指腸潰瘍になったことがある人、高用量または2剤以上の解熱鎮痛剤を飲んでいる人、ステロイドの内服治療を受けている人、抗血栓療法(特に低用量アスピリン)を受けている人は解熱鎮痛剤で胃潰瘍になりやすいと言われています。

【予防の方法は?】

プロトンポンプ阻害剤という胃酸を減らす薬や、ミソプロストールという胃粘膜のプロスタグランジンを増やす薬によって予防できます。胃潰瘍を患ったことがある方、低用量アスピリンなどを服用中の方は特にリスクが高いため、予防的にこれらのお薬を飲むことをお勧めします。

また、選択的COX-2阻害剤という種類の解熱鎮痛剤では胃潰瘍が起こりにくいとされています。

痛み止め内服中に胃の調子が悪くなったときは主治医にご相談ください。また、胃の症状が起こりがちな方は安心して鎮痛剤を飲むためにも内視鏡検査(胃カメラ)をお勧めします。

2020年10月 正しい歯磨きについて

皆さんは毎日歯みがきをしていると思います。毎食後1日3回していますか?朝、昼、晩どれも大切ですが、特に寝る前の歯みがきはとても重要です。もし歯みがきを忘れてしまって寝てしまうと、夜寝ている間にお口の中で、むし歯菌や歯周病細菌などがどんどん増えていってしまいます。毎日、正しくしっかりと歯みがきをしましょう。

歯みがきの最も重要な目的の一つは、お口の中の歯垢(プラーク)を取り除くことです。歯垢(プラーク)とは細菌の塊ですので、歯みがきをすることは歯垢(プラーク)を取り除くことイコール細菌の除去なのです。細菌を除去することでむし歯や歯周病になりにくくなりますし、全身の健康を守ることにもつながっているのです。

では正しい歯みがきとはどうすればよいのでしょうか?順番を決めて、1~2本ずつみがいていきましょう。1か所20~30回くらい小刻みに歯ブラシを動かして、歯ブラシを歯の面に当てて、しっかりと歯垢(プラーク)を落としていきましょう。この時強く力を入れすぎないようにしましょう。歯垢(プラーク)の着きやすいところは、①歯のかむ面 ②歯と歯の間 ③歯と歯肉の境目 ④歯並びの悪いところなどです。歯ブラシだけでは歯垢(プラーク)を落としきれない場合もあります。そのような時は、糸ようじ(デンタルフロス)や歯間ブラシなどを使います。お口の中の環境は一人ひとり違います。詳しい歯みがきの仕方については、実際に歯科医院に行ってみてもらいましょう。

2020年9月 野球肘について

「野球(やきゅう)肘(ひじ)」と聞くとヤンキースの田中選手や、エンゼルスの大谷翔平選手などプロ野球選手の肘(ひじ)のケガを思い浮かべる人もいるかもしれません。でも実は小中学生などの成長期の子供にも起こる肘(ひじ)のケガです。ここでは子供に起こる「野球(やきゅう)肘(ひじ)」の話をしたいと思います。

それはボールをたくさん投げることによって、成長期の柔らかい骨や靭帯(じんたい)に負担がかかり、肘の骨や軟骨が傷んだり、剥(は)がれたりしてしまって起こります。

症状は投球後に起こる肘(ひじ)の内側や外側、そして後ろ側の痛みです。最初はボールを投げた後に痛みを感じる程度ですが、症状が進行するとボールを投げなくても痛みを感じたり、肘(ひじ)が真っ直ぐに伸びなくなったりします。

診断は問診や触診、それにレントゲン、超音波、MRIなどを使って行います。レントゲン検査は両側の関節を比べ、骨の全体像を理解するのに役立ちますし、超音波検査やMRIではレントゲンで見えない骨や軟骨の異常がわかります。

治療は何より肘(ひじ)の安静です。ほとんどのケースはしばらく投球をやめて、安静にしているだけで良くなりますので本人の我慢だけでなく、周囲の理解や協力が欠かせません。野球をしたがるお子さんに投げるなというのは辛いところですが、周囲の大人の皆さんはお子さんの将来のために運動を制限してください。それでも残念ながら進行してしまった場合には膝の軟骨の一部を肘(ひじ)の骨に移植する骨軟骨移植術が必要になってしまうこともあります。

予防には日頃の管理が大切です。運動後に肘(ひじ)を冷やすこと、肘(ひじ)の内側と外側の筋肉、そして肩や、股関節、体幹のストレッチも欠かせません。また、肘(ひじ)に無理のかからない投球フォームの確認も重要です。

コロナウイルスで今まで運動を控えていたお子さんたちは、ついつい無理をしてしまうかもしれません。大人の皆さんには時々肘(ひじ)の痛みや、肘(ひじ)の動きを確認し、異常があれば早めに整形外科を受診していただくようお願いします

2020年8月 ロタワクチンの定期接種

対象は令和2年8月生まれ以降の乳児です。定期接種開始は2020年10月1日からです。それ以前生まれの乳児は対象外ですが、とても有用なワクチンですので自費接種をお勧めします。

ロタワクチンは約8年前に任意接種として導入されました。定期接種化に当たり専門家によって有効性、安全性、費用対効果などが慎重に検討されたと聞いています。

ロタウイルス感染症の症状は下痢や嘔吐などです。脱水がひどくなるとショック、電解質異常、時には死に至ることもあります。

特別な治療法がなく、下痢等に対する輸液療法や食事療法が中心となり、全国で年間26,500~78,000 人が入院しています。

感染力は強く、少量の下痢便やはいた物で感染します。保育園や幼稚園などで誰かが発症すると沢山のこどもに感染が広まってしまいます。通常の手洗いやアルコール消毒にも強いため塩素系漂白剤でしっかり消毒する必要があります。

ワクチンは、2回接種ワクチンと3回接種ワクチンの2種類があり、どちらかのワクチンを選択できます。どちらのワクチンも生後6週から接種をはじめることができますが、初回接種は遅くとも生後3か月半過ぎ(生後14週6日)までに受けてください。接種できる期間がとても短いので、お子さんが生まれたらできるだけ早めにかかりつけ医と相談して、接種スケジュールを立てておきましょう。

コロナの大流行で外出制限が求められていますが、大事なこども達を重症感染症から守る予防接種は大切です。積極的に予防接種を受けてくださるようにお願いします。

2020年7月 水虫の話

梅雨時から夏にかけ、足は蒸れてムズがゆく水虫の騒ぎ出す季節となりました。水虫の患者数は全国で2千万人以上、その半数は女性といわれています。痛くも痒くもない場合が多く、知らない間に爪や手、股間などヘ広がっていく場合もあります。放っておくと当然菌をまき散らすことになり、他の人ヘうつしてしまうことになるでしょう。

一般に水虫といわれる病気は、白癬菌(糸状菌)というカビの菌の一種による感染症です。類似の症状を呈するものにカンジダ菌(分芽胞菌)があり正しく診断されないと、カビを治す薬の中には白癬菌しか効かないものもあるので注意が必要です。

汗がつまってできる湿疹を水虫と思い込み、市販の薬で悪化させてしまう人もよく見られます。爪の水虫では厚硬爪甲、爪甲鉤湾症、爪の乾癬、苔癬といった一見区別がつきにくいものも少なくないので水虫を疑ったら自己判断せず、皮膚科専門医を受診することが大切です。

元来、水虫は弱い菌ですが免疫力が落ちている時や、皮膚や爪にわずかでも傷があると容易に繰り返し感染します。手足の保護膜まで取れてしまうほど洗いすぎたり、症状に気付きにくい爪のオシャレもほどほどにした方がいいでしょう。

病院に行く時間がなかなか取れない方も多いと思いますが自分や家族の足、爪をみて不安に感じたら、まずは早めに診断を受け治療されることをお勧めします。

2020年6月 女性のがん検診

20~30才代の女性に一番多いがんが何か知っていますか?

答えは「子宮頸(ケイ)がん」です。

今回は子宮頸がんについてお話しします。

子宮頸がんとはどんながん?

子宮の入り口にできるがんです。HPV(ヒトパピローマウィルス)の感染が原因です。

HPV(ヒトパピローマウィルス)とは?

ありふれたウィルスで100種類以上の仲間がいます。がんの原因となるのはそのうちの一部のウィルスで 発がん性ウィルスと言われています。発がん性ウィルスに感染してもみながんになるわけではありません。ごくわずかです。

女性の80%はこのHPV(ヒトパピローマウィルス)に一生に一度は感染すると言われています。

症状は何?

前がん状態や子宮頸がんの初期はほとんど無症状です。進むと出血、おりものの異常、腹痛などの症状が出ます。

早い時期に発見できれば子宮を手術で取る必要はありません。妊娠、出産ができなくなることもないのです。

子宮頸がん検診の大切さがわかりますよね。

また子宮頸がんを予防するためのワクチンがあります。有効性が認められ海外でも多くの国で接種されています。

ただしワクチンを接種しても防げないHPVもありますので、検診を受けることが大切なのです。

さいごに、子宮頸がんは20才代からすべての年代の女性に起きるがんですが、多いのは20才~30才代です。最初は症状がありません。

早期に発見するために検診を受けることがとても大事です。

2020年5月 インプラント治療について

2020年4月電子タバコの話

2020年3月 認知症予防にならないために

2020年2月 子どもの歯並びについて

2020年1月 最近の巻き爪治療

2019年12月 ノロウィルスの感染と予防

2019年11月 カフェインとの上手なつき合い方

2019年10月 口臭について

2019年9月 花粉症の最新治療

2019年8月 紫外線にご注意

2019年7月 スマホと視力の関係

2019年6月 風しん予防の意義

2019年5月 口腔ケアと訪問診療について

2019年4月 腰曲がりにご用心